À l’ère numérique, la visibilité est devenue l’un des principaux critères d’existence. Dans un monde saturé d’informations, ce qui apparaît en tête des résultats d’un moteur de recherche tend à être perçu comme légitime, pertinent, voire vrai. Mais que vaut réellement une position 1 sur une SERP ? Que révèle-t-elle de la nature du contenu qu’elle promeut, et surtout : que nous dit-elle de notre propre rapport à la vérité ?

Le SEO, cet art de rendre les contenus plus visibles dans les résultats de recherche, est aujourd’hui au cœur de cette transformation silencieuse. Né pour améliorer la lisibilité de l’information, il en est parfois venu à privilégier ce qui se montre bien plutôt que ce qui se tient juste. L’algorithme a ses règles, les plateformes leurs critères. Mais entre pertinence technique et pertinence éthique, une fracture s’installe : celle qui sépare la donnée visible de la vérité signifiante.

Cette tension n’est pas simplement technique : elle touche à notre manière de croire, de juger, d’attribuer de la valeur. Pourquoi cliquons-nous davantage sur ce qui est bien placé, sans toujours questionner les raisons de sa présence ? Pourquoi la forme persuasive d’un contenu optimisé semble-t-elle souvent plus convaincante qu’un fond rigoureux, mais discret ?

Aujourd’hui, un site peut apparaître premier pour une requête comme « quelle est la vérité » simplement parce qu’il a mieux travaillé ses balises, non parce qu’il a mieux pensé le fond.

Derrière ces questions se dessine un enjeu central : penser un référencement naturel qui ne trahit pas la nature du vrai. Un SEO qui ne manipule pas l’apparence, mais qui révèle ; qui éclaire, sans travestir. Car si la SERP devient le miroir de nos préférences plutôt que celui de nos vérités, alors il ne s’agit plus d’optimiser pour un moteur, mais bien de résister à une dérive du sens.

Ce sens, précisément, doit redevenir le point d’ancrage de toute stratégie. Non pas comme un slogan ou une promesse abstraite, mais comme une exigence d’intelligibilité sensible : ce que nous disons doit viser juste, viser vrai ; non seulement dans la forme, mais dans l’intention. Cela suppose de dépasser les modèles prédictifs pour renouer avec une compréhension profonde de ceux à qui l’on s’adresse.

Dans cet article, nous analyserons d’abord les mécanismes qui transforment le SEO en fabrique d’apparences, avant de proposer une relecture critique de la vérité à travers les grandes traditions philosophiques, pour enfin esquisser une voie stratégique possible vers un SEO plus cohérent, plus éthique et peut-être plus juste.

I. La fabrique algorithmique de l’apparence

À mesure que les moteurs de recherche deviennent l’infrastructure principale d’accès à la connaissance, le référencement naturel n’est plus seulement une question technique : il devient un vecteur de réalité perçue. En dictant ce qui est vu, ce qui est ignoré, ce qui est mis en haut ou relégué en bas, les algorithmes de classement façonnent l’ordre symbolique du web. Ce que nous appelons « contenu optimisé » est souvent le résultat d’une adaptation stratégique aux logiques de visibilité, non d’une exigence de vérité.

C’est dans ce contexte que le SEO opère comme une fabrique contemporaine de l’apparence : il crée des hiérarchies, des formes, des discours, parfois aux dépens du fond. Nous allons explorer ici trois mécanismes fondamentaux qui, sans vigilance critique, transforment le SEO en outil de simulacre : le classement déconnecté du sens, la duplication des contenus, et la confusion entre popularité et autorité.

1.1 Quand le référencement naturel déforme la réalité

À première vue, le référencement naturel semble être un processus neutre : il s’agirait simplement d’aider les moteurs de recherche à mieux comprendre le contenu pour le proposer aux utilisateurs les plus pertinents. Mais cette apparente neutralité masque un phénomène plus insidieux : à mesure que les SERP deviennent le principal filtre d’accès à l’information, elles transforment profondément notre rapport à la réalité.

Ce que nous lisons en premier, ce que nous partageons, ce qui circule ; tout cela est d’abord ce que l’algorithme a jugé digne d’être montré. Il ne s’agit pas seulement d’un tri, mais d’un ordre symbolique : ce qui est en haut est présumé fiable, ce qui est en bas, secondaire. On confond alors classement et vérité, pertinence de forme et pertinence de fond.

Platon n’a cessé de s’opposer aux sophistes, ces orateurs professionnels qui enseignaient l’art de persuader sans se soucier du vrai. Pour lui, le discours n’est pas un simple instrument de séduction rhétorique : il est l’expression d’un rapport juste à la vérité. Or, les sophistes, en réduisant la parole à une technique d’influence, court-circuitaient la quête du réel. Ce qu’ils valorisaient, ce n’était pas la véracité, mais l’efficacité persuasive, la capacité à emporter l’adhésion dans l’arène publique.

C’est exactement ce que l’on observe aujourd’hui dans certaines pratiques du SEO. Le contenu optimisé ne vise plus à dire quelque chose de juste, mais à apparaître comme pertinent aux yeux des moteurs de recherche. Ce que montre une SERP, ce n’est pas la vérité, mais ce qui ressemble à une réponse acceptable dans un cadre algorithmique donné. Comme les sophistes, le SEO mal orienté ne cherche pas à dévoiler, mais à convaincre sans fondement, à jouer des signes extérieurs de légitimité : mots-clés, balises, backlinks, structure.

Dans cette logique, la vérité devient secondaire. Ce qui importe, c’est d’atteindre la position, pas d’assumer une parole. Et comme l’a bien montré Edgar Schein, ce que nous percevons comme crédible dépend des normes intériorisées au sein de nos environnements culturels. Le SEO, en tant que système normatif de classement et de valorisation, participe ainsi à une construction culturelle du crédible, qui peut détourner l’attention des contenus vers des simulacres argumentatifs performants, mais creux.

Certaines pratiques SEO amplifient encore ce phénomène. En optimisant mécaniquement les signaux de classement (balises, structure, netlinking), on peut hisser n’importe quelle page au sommet, indépendamment de la rigueur de son contenu. Pire encore, des techniques comme le keyword stuffing, le cloaking, ou les réseaux de sites privés (PBN) permettent de manipuler directement l’indexation, sans se soucier de la qualité réelle de l’information transmise. Autrement dit : le SEO, quand il renonce à la vérité, devient un art sophistiqué de l’apparence, une rhétorique de l’algorithme.

1.2 Contenus clonés, idées recyclées : la spirale mimétique du SEO

Mais cette logique de façade ne s’arrête pas au classement. Elle s’infiltre jusque dans la production même des contenus.

À force de vouloir « optimiser », le web s’est peuplé de contenus réécrits, recollés, standardisés. Les mêmes phrases, les mêmes formulations, les mêmes paragraphes réapparaissent sous des noms de domaines différents. Cette cannibalisation du sens ne vise plus à transmettre une pensée originale, mais à exister dans la compétition algorithmique.

La spirale mimétique décrite par René Girard s’incarne ici dans toute sa brutalité : les marques, les agences, les consultants copient non pas ce qui est juste, mais ce qui fonctionne. L’autre devient non plus un rival intellectuel, mais un modèle stratégique. Le désir n’est plus de produire du contenu de valeur, mais de reproduire la forme de celui qui a performé. C’est ainsi que les blogs se vident de substance, et que l’on spinne sans réfléchir, que l’on automatise des textes sans auteur, que l’on clone pour ne pas créer.

Kierkegaard l’avait anticipé : le plus grand danger n’est pas le mensonge, mais l’indifférence au vrai. Le SEO mimétique engendre cette indifférence, en mettant sur le même plan l’effort de pensée et l’effort de reformulation.

Et ce ne sont pas les outils qui manquent pour industrialiser cette dérive : générateurs automatiques de contenus, plateformes de spinning de texte, services de contenus « SEO ready » qui dupliquent à l’infini une information tiède. Cette saturation sémantique nuit non seulement à la qualité du web, mais aussi à la crédibilité des marques. Car plus rien ne distingue celui qui pense de celui qui copie bien.

1.3 Popularité sans autorité : la dérive du visible sans fondement

Au sommet de cette pyramide de simulacres, trône un indicateur aussi flatteur que trompeur : la popularité.

Un contenu très cliqué est présumé légitime. Un site qui génère du trafic est perçu comme expert. Mais là encore, la visibilité n’est pas l’autorité. Ce n’est pas parce qu’un article circule qu’il dit vrai. C’est peut-être même l’inverse.

Dans une économie de l’attention, les métriques (nombre de vues, taux de clics (CTR), partage social) deviennent les nouveaux juges du fond. Et pour gonfler ces chiffres, les solutions ne manquent pas : achat de trafic, manipulation algorithmique du CTR, recours à des réseaux d’influence artificiels. Ces méthodes transforment la recherche d’information en spectacle de données trafiquées.

Chesterton écrivait que « les hommes croient aux chiffres quand ils ont cessé de croire aux idées ». C’est exactement ce que révèle ce SEO déréglé : une quête de signes visibles à défaut de sens assumé. Là encore, Kierkegaard nous met en garde contre la foule : ce qui est populaire n’est pas forcément vrai. La vérité authentique est souvent silencieuse, difficile, peu « clickable ».

Or, le référencement devrait être une forme d’orientation dans la complexité. En confondant popularité et autorité, on fabrique des raccourcis cognitifs dangereux, aussi bien pour les lecteurs que pour les marques. Un contenu ne mérite pas d’être en haut parce qu’il attire, mais parce qu’il éclaire.

II. Penser la vérité au-delà des métriques

Trop souvent, la crédibilité d’un contenu est confondue avec sa capacité à satisfaire les critères techniques des moteurs de recherche. Or, cette vision algorithmique repose sur un postulat implicite : que l’agencement formel, les signaux sémantiques et l’apparence narrative suffisent à garantir la valeur de ce qui est dit. Mais une vérité éclairante, performative et exigeante ne saurait se réduire à une simple optimisation de surface.

Dans cette seconde partie, nous interrogeons les formes trompeuses de crédibilité que produit le SEO : l’apparente sincérité du storytelling calibré, la confusion entre visibilité et dévoilement, et l’illusion d’objectivité qu’installe la technique elle-même. Ainsi, toute vérité suppose un travail, un retrait, une profondeur que les métriques, seules, ne peuvent mesurer.

2.1 L’illusion du contenu crédible : entre narration et performance

Dans un contexte dominé par le contenu narratif, le storytelling est devenu un outil stratégique central pour les marques. On ne vend plus un produit, on raconte une histoire. On ne propose plus une expertise, on incarne une promesse. Cette évolution peut sembler saine : elle redonne forme humaine à la communication. Mais sous l’apparente sincérité du récit, une dérive s’installe, celle du récit optimisé, instrumentalisé pour séduire l’algorithme autant que le lecteur.

Paul Ricœur, dans Temps et Récit et Soi-même comme un autre, a montré que le récit pouvait être un mode d’accès à la vérité, à condition qu’il respecte une logique de reconnaissance, de légitimation et d’intention interprétative. Le récit n’est pas vrai parce qu’il est fluide, structuré ou plaisant : il est vrai parce qu’il fait justice à l’expérience qu’il tente de dire. À l’inverse, le fake storytelling, qui ne cherche que l’effet ou le positionnement, détourne l’acte narratif en outil performatif creux.

Cette dérive est renforcée par les pratiques d’optimisation sémantique, où chaque mot, chaque sous-titre, chaque champ lexical est calibré pour répondre à des requêtes. Le contenu ne parle plus, il se positionne. On ne raconte plus ce qui fait sens, on mime les structures qui « fonctionnent ». L’histoire devient un emballage, la sincérité une stratégie.

C’est ici qu’intervient Gaston Bachelard. Dans La formation de l’esprit scientifique, il insiste sur la nécessité de rompre avec les évidences immédiates. La vérité, pour lui, ne se donne pas : elle se construit contre l’opinion. « Rien ne va de soi, rien n’est donné, tout est construit. » Cette exigence de rupture s’oppose frontalement à l’économie actuelle du contenu, où l’on valorise ce qui est fluide, digeste, rassurant, c’est-à-dire ce qui confirme l’attente plus qu’il ne l’interroge.

Mais on peut aller plus loin encore en mobilisant un autre versant de sa pensée : celui des éléments. Dans L’eau et les rêves, La psychanalyse du feu, ou La terre et les rêveries de la volonté, Bachelard montre que notre rapport à la matière (qu’elle soit liquide, brûlante, stable ou souterraine) engage une profondeur de l’imaginaire que la pensée technique tend à effacer. De la même manière, le contenu optimisé, structuré pour le SEO, tend à assécher la substance du propos. Il travaille la surface, la logique, le flux, mais il oublie la densité, la rêverie, la résistance du sens.

Là où Bachelard appelle à penser avec les éléments (dans leur lenteur, leur poids, leur force d’évocation) le contenu calibré pour les moteurs travaille selon le modèle du flux contrôlé, du mot-clé inséré, du confort de lecture UX. Le texte devient léger, sans pesanteur. Il est lu sans résistance, mais aussi sans ancrage.

La crédibilité d’un tel contenu est donc suspecte : elle n’émerveille pas, elle ne trouble pas, elle berce. Elle ne révèle rien d’autre que l’habileté de son auteur à répondre aux normes du moment. À l’inverse, une vérité réelle, comme l’exige Bachelard, suppose un travail de rupture, une capacité à surprendre le lecteur non par la forme, mais par l’exactitude, la justesse, la densité du propos, comme l’eau que l’on pensait connaître et qui soudain nous absorbe, ou la flamme qui éclaire mais brûle en silence.

2.2 Rendre visible ou laisser apparaître : une autre conception de la vérité

La plupart des stratégies de classement algorithmique reposent sur un postulat simple : rendre visible, c’est déjà faire connaître. Mais cette équation est trompeuse. Ce n’est pas parce qu’un contenu est visible qu’il se donne réellement à comprendre. Parfois, ce qui est mis en lumière éblouit plus qu’il n’éclaire.

Martin Heidegger, dans La question de la technique, distingue deux manières de rapporter les choses au monde : l’arraisonnement, qui force l’être à se plier à un cadre, et le laissé-apparaître, qui laisse l’être se manifester selon son propre mode. Le SEO on-page, dans ses logiques dominantes, tend à arraisonner : il structure, balise, hiérarchise, force le sens à se conformer à un modèle. Ce n’est pas la vérité qui émerge, mais ce qui satisfait le modèle d’exposition.

On parle alors d’architecture de contenu, de silos sémantiques, de maillage interne : autant de techniques utiles, certes, mais qui peuvent devenir des pièges formels si elles empêchent la pensée d’apparaître autrement que sous la forme attendue. Le contenu devient un objet d’ingénierie, pas d’expression.

Cette logique est poussée à l’extrême dans certaines pratiques grey hat, comme l’obfuscation de contenu, les pages satellites ou la duplication sémantique. L’objectif n’est plus de rendre visible une vérité, mais de faire semblant de la montrer, en multipliant les points d’entrée sans jamais approfondir l’essentiel.

Dans cette perspective, le moteur de recherche devient une surface de projection, non un lieu de dévoilement. Il sélectionne, trie, valorise ce qui ressemble à une réponse. Mais cette réponse est souvent prévisible, conforme, déjà vue. Ce n’est pas une lumière, c’est un effet de lumière. Dominique Cardon, dans La légitimité algorithmique, souligne que les algorithmes « ne font pas que révéler des préférences : ils les structurent ». Ce déplacement opère une captation silencieuse du jugement, conférant à la forme un pouvoir qu’elle ne devrait pas avoir [Gérer et Comprendre, 2016]. Le vrai, lui, prend plus de temps, plus de forme, plus de silence. Il demande une architecture ouverte, non fermée.

2.3 L’optimisation comme piège : ce que la technique efface du sens

Enfin, il faut interroger ce que la technique SEO elle-même fait à la vérité du contenu. Car tout n’est pas dans le discours : il y a aussi la forme invisible, le code, la structure, les balises HTML, les vitesses de chargement, les scores de performance. On pourrait croire que ces éléments sont neutres. Mais en réalité, ils participent à la fabrique de l’oubli du sens.

Heidegger, toujours, nous met en garde contre le danger de la technique moderne : non pas qu’elle nous trompe, mais qu’elle nous enferme dans un mode unique de dévoilement, celui de la disponibilité immédiate, de l’efficacité opératoire. Ce mode de dévoilement, il le nomme Bestand (un terme difficilement traduisible) mais que l’on pourrait rendre par stock, réserve, ressource mobilisable à tout moment. Dans le Bestand, les choses ne sont plus considérées pour ce qu’elles sont, mais pour ce qu’elles peuvent être utilisées, activées, consommées, optimisées.

Transposé au monde du contenu, le SEO technique pousse à penser chaque texte non plus comme une tentative de dire quelque chose de vrai, mais comme un segment prêt à l’usage, un dispositif informationnel rendu disponible pour les moteurs. Ce n’est plus une parole adressée, mais une donnée transformée en contenu exploitable. Dès lors, tout ce qui ne se conforme pas à cette logique d’activation (lenteur, profondeur, ambivalence) est perçu comme un obstacle à supprimer.

Mais ce glissement ne concerne pas seulement le fond. Il affecte aussi la forme du référencement lui-même. Un déplacement s’opère aujourd’hui dans les logiques d’indexation : le SEO, orienté vers l’optimisation formelle, tend à se transformer en SGEO (Search Generative Experience Optimization) une optimisation non plus pour les moteurs de recherche, mais pour les intelligences génératives. Là où l’on adaptait autrefois un texte à des balises et à des mots-clés, il faut désormais formater la pensée pour qu’elle soit lisible, réutilisable, paraphrasable par des IA conversationnelles.

Ce basculement prolonge une logique plus ancienne que Heidegger avait déjà esquissée.Dans Être et Temps, Heidegger distingue déjà deux formes d’être de la chose : l’être-à-portée-de-la-main (Zuhandenheit) et l’être-sous-la-main (Vorhandenheit). Ainsi, dans le premier cas, l’objet (ici, le contenu) est intégré silencieusement dans l’usage : on ne le remarque pas, il fonctionne, il sert. Dans le second, il devient visible comme objet seulement lorsqu’il dysfonctionne.

Le contenu SEO fonctionne d’abord en mode Zuhandenheit : il est là pour être parcouru rapidement, capté par l’algorithme, intégré dans le flux. Il cesse d’exister comme pensée ; il n’est plus que ce qui permet la performance. Mais si un élément technique rompt ce fonctionnement (un mauvais temps de chargement, un balisage cassé), alors le texte devient Vorhanden : il gêne, il ralentit, il devient visible non pas pour ce qu’il dit, mais pour ce qu’il échoue à faire techniquement.

Cette bascule heideggérienne nous montre que l’obsession de la performance technique transforme le contenu en outil muet ou en problème technique, jamais en proposition de sens. Or, la vérité ne se donne ni dans l’usage silencieux, ni dans le dysfonctionnement visible : elle se donne dans la rencontre, dans la parole adressée, dans l’espace ouvert par le texte. Là où le SEO ne voit que signal, métrique ou obstacle, il nous revient de rétablir le contenu comme espace d’expérience, non comme objet à calibrer.

Ricœur et Bachelard nous rappellent qu’il n’y a pas de vérité sans épaisseur, sans travail d’interprétation, sans distance critique. L’exigence de fond ne se laisse pas toujours compresser. Une idée complexe ne se dit pas en trois puces. Un raisonnement rigoureux prend parfois du temps, de la place, une respiration lente.

Or, certaines pratiques black hat exploitent cette tension : masquage de contenu, abus de balises invisibles, injections de mots-clés dans le code source. Ce que voit l’utilisateur est une version édulcorée ; ce que lit l’algorithme est une construction manipulée. La vérité devient une variable d’ajustement, non un point d’ancrage.

Loin de renforcer la clarté, cette optimisation excessive conduit à une disparition du contenu authentique. Ce n’est plus ce qu’on dit qui compte, mais comment on est interprété par la machine. Et si l’on oublie que cette machine est toujours un intermédiaire (mais jamais un juge), alors on accepte que le classement remplace le sens.

Ce constat peut sembler radical, mais il ouvre une perspective décisive : celle d’un référencement repensé à partir du sens, et non de la simple lisibilité. Car si la technique tend à tout transformer en stock disponible ou en objet à optimiser, il reste possible (et nécessaire) de réhabiliter des formes de visibilité fondées sur l’intention, la cohérence et la vérité vécue. Le SEO n’est pas condamné à l’artifice. Encore faut-il le réinscrire dans une stratégie plus profonde, plus incarnée, où la visibilité ne serait plus un but, mais la conséquence d’un positionnement éthique, différencié, et culturellement assumé.

Ce que nous appelons aujourd’hui optimisation n’est peut-être que l’oubli méthodique de ce qui résiste. Mais si la vérité se donne dans le retrait, alors toute stratégie fondée sur l’exposition maximale court le risque d’effacer ce qu’elle prétend révéler. Reste à savoir si nous voulons encore penser un contenu comme événement de sens, ou seulement comme marchandise syntaxique.

III. Vers une stratégie du vrai

Le diagnostic est posé : entre narrations performatives, dévoilements factices et techniques d’optimisation devenues stratégies d’occultation, le SEO s’est éloigné de sa promesse initiale, rendre accessible un contenu de qualité. Mais toute critique qui ne débouche pas sur un redressement stratégique reste vaine. Il ne s’agit donc pas seulement de dénoncer des dérives. Il faut aussi penser une autre voie possible : celle d’un référencement fondé sur le sens, la légitimité, et la cohérence. Cela implique de revoir les finalités mêmes du SEO, en refusant la logique mimétique, en intégrant des technologies de confiance, et en inscrivant chaque contenu dans un projet éditorial incarné.

3.1 Produire du sens plutôt que reproduire ce qui fonctionne

Dans un univers saturé d’optimisation et de duplication, la véritable rareté est le contenu qui pense. Celui qui n’imite pas, mais qui engage une idée. Celui qui ne cherche pas la place, mais la position. Dans Zero to One, Peter Thiel oppose l’innovation véritable à la copie intelligente. Créer, c’est ouvrir un espace nouveau ; reproduire, c’est occuper un territoire déjà conquis. La majorité des stratégies SEO aujourd’hui sont devenues mimétiques : on observe, on reformule, on adapte. Le « content gap analysis » devient un art d’exploiter des brèches, non d’inventer un discours.

Or, cette logique conduit à un appauvrissement de l’écosystème éditorial : les articles se ressemblent, les promesses se répètent, les formats se clonent. Le SEO imitateur, le scraping déguisé, la reformulation automatisée nourrissent une machine à standardiser le web. Là où il faudrait produire de la pensée, on reproduit de la forme.

Dans cette perspective, le contenu original est à la stratégie éditoriale ce que l’entrepreneur schumpétérien est à l’économie : un acte de rupture créative, une force de déséquilibre volontaire, qui ne vise pas à occuper une place préexistante, mais à reconfigurer l’espace des possibles. Là où le SEO mimétique cherche à capter une demande déjà formulée, le contenu véritablement stratégique prend l’initiative de la forme et du fond. Il ne se contente pas de répondre à des requêtes : il éduque le regard, il façonne de nouvelles attentes, il installe des problématiques là où il n’y avait qu’un flux de réponses prémâchées.

C’est là toute la force de l’analogie avec la destruction créatrice : Schumpeter nous apprend que le progrès économique ne naît pas de la stabilité, mais de l’irruption d’une nouveauté qui dévitalise les routines établies. De même, un contenu éditorial fort ne s’inscrit pas dans la répétition stratégique, mais dans une dynamique de dépassement. Il brise le cycle des reformulations sans âme, il refuse la standardisation algorithmique, et propose une voix singulière ; non pour se différencier en surface, mais pour réintroduire un style de pensée dans un écosystème saturé de formes vides.

Ce type de contenu ne cherche donc pas à s’optimiser pour les moteurs : il oblige les moteurs à se réajuster à son existence. Il inverse le rapport de force entre contenu et classement, parce qu’il porte en lui une nécessité. Comme l’innovation disruptive, il dérange avant d’être reconnu, il intrigue avant de séduire. Et parce qu’il est animé par une intention réelle (une tension propre, une idée incarnée), il ne peut être reproduit sans en trahir la substance.

Autrement dit, la différenciation ne se décrète pas, elle se construit par la prise de risque éditoriale. Refuser les conventions narratives dominantes, assumer une forme de profondeur, sortir des cadences de publication programmée : autant de gestes stratégiques qui relèvent non de la tactique SEO, mais d’un positionnement intellectuel et symbolique. Dans un monde numérique dominé par la recyclabilité, le seul véritable levier de visibilité durable est la singularité assumée ; celle qui, à l’instar de l’entrepreneur schumpétérien, ne craint pas de transformer les règles plutôt que de s’y plier.

3.2 Restaurer la confiance : technologies et transparence au service du contenu

Mais penser ne suffit pas. Encore faut-il rétablir la confiance dans ce que l’on publie, et dans les signaux qui l’entourent. Aujourd’hui, l’environnement algorithmique est pollué : clics achetés, reviews trafiquées, signaux sociaux factices. La crédibilité est devenue une monnaie manipulable. Pourtant, la technologie peut aussi servir l’authenticité.

George Gilder, dans Life after Google, anticipe un basculement profond dans notre rapport à la donnée numérique : le passage d’un web fondé sur l’accumulation quantitative à un web structuré par la vérifiabilité. Pour lui, la véritable révolution ne réside pas dans l’intelligence artificielle ou la vitesse de traitement, mais dans la possibilité de tracer chaque interaction numérique avec rigueur, transparence et intégrité. Ce que Gilder nomme « crypto-cosm » repose sur une idée simple mais radicale : remettre la preuve, et non l’apparence, au cœur de la confiance numérique.

Dans cette perspective, la blockchain pour le SEO n’est pas un gadget technique, mais un paradigme de sincérité : chaque clic, chaque engagement, chaque parcours utilisateur peut faire l’objet d’une inscription incorruptible, vérifiable et publiquement auditée. Ce changement de structure ouvre la voie à des smart contracts éditoriaux, c’est-à-dire à des dispositifs automatiques qui conditionnent la visibilité d’un contenu à la transparence de ses conditions de diffusion. Un article ne serait plus promu en fonction d’un taux de clics manipulable, mais en fonction d’un engagement réel, attesté, non falsifiable.

Ce modèle rend possible une véritable authentification du trafic : on ne mesure plus une performance éditoriale à l’aune de chiffres gonflés ou d’interactions suspectes, mais à partir d’une traçabilité vérifiée de chaque point de contact. Le lecteur devient un sujet actif, identifiable et responsable, et non une abstraction statistique. Les données cessent d’être des agrégats opaques : elles deviennent des preuves, enracinées dans un protocole de confiance.

Appliqué au SEO, ce changement de paradigme modifie en profondeur les stratégies de visibilité : il ne s’agit plus d’être vu, mais d’être reconnu comme digne d’être vu. Ce n’est pas seulement la forme qui compte, mais la solidité du lien entre l’émetteur, le contenu et le lecteur. À terme, c’est tout le système de signalisation algorithmique qui pourrait basculer d’une logique d’exposition vers une logique de légitimation. Là où le SEO actuel cherche à mimer l’autorité, cette nouvelle architecture pourrait permettre d’en attester.

Comme le rappelait Schumpeter, la confiance n’est jamais une variable externe : elle est produite par l’innovation responsable. La transparence technologique n’est donc pas un supplément : elle est la forme actuelle de la légitimité. C’est elle qui distingue une visibilité méritée d’une visibilité achetée.

Ces logiques émergentes doivent nourrir une nouvelle stratégie SEO : non plus axée sur la surenchère quantitative, mais sur la qualité vérifiable de l’interaction. Un clic authentifié vaut plus que mille impressions trafiquées. Un contenu dont l’intégrité peut être tracée inspire plus que mille signaux flous. Là encore, il ne s’agit pas d’ajouter une couche technique, mais de faire de la transparence un levier éditorial.

Inversement, les pratiques black et grey hat exploitent cette quête de confiance pour en faire un simulacre : fausses reviews vérifiées, validation par bots, réseaux d’influence artificiels. Ce qui semble crédible est parfois une illusion cryptée. À long terme, cette logique détruit le capital réputationnel des marques. Ce n’est pas une simple faute technique : c’est une dégradation symbolique du lien de lecture.

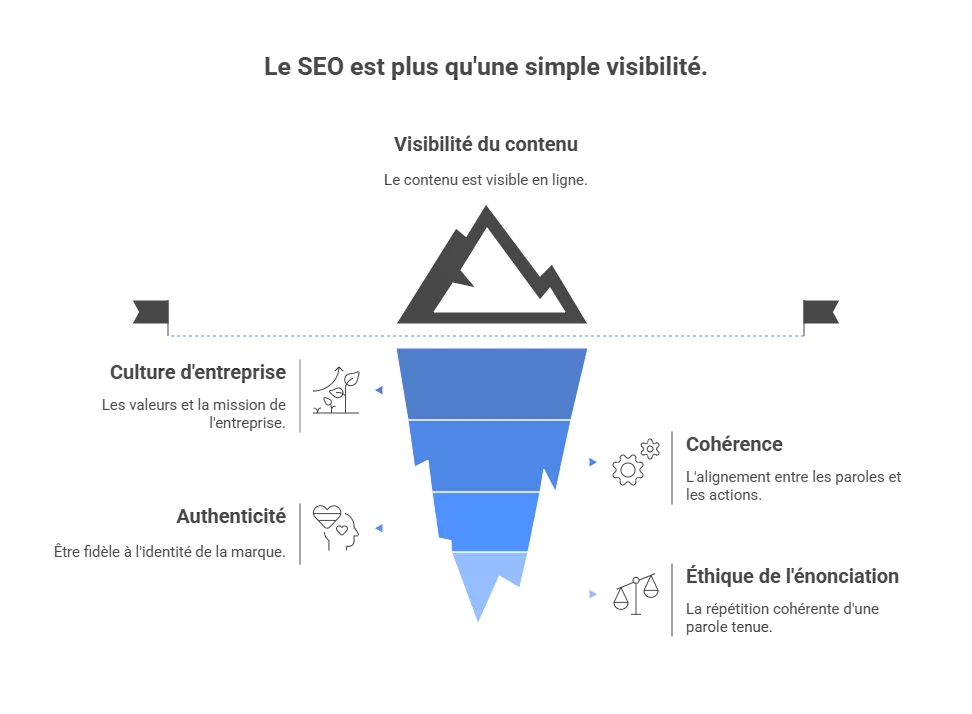

3.3 Redonner au SEO son rôle stratégique : alignement, cohérence, incarnation

On a trop longtemps pensé le SEO comme une fonction d’appoint : un art de se rendre visible, un levier pour capter l’attention, un jeu de techniques pour exister dans la jungle algorithmique. Mais à mesure que les contenus se multiplient, la visibilité cesse d’être un différenciateur. Ce qui distingue une marque aujourd’hui, ce n’est plus qu’elle parle : c’est qu’elle ait quelque chose à dire, et qu’elle le dise de manière fidèle à ce qu’elle est.

Ainsi, redonner au SEO son rôle stratégique, c’est précisément cela : l’arracher aux logiques de performance isolée pour le réintégrer dans une vision d’ensemble, cohérente, habitée. Cela suppose, dès l’amont, la mise en place d’une stratégie de référencement durable, fondée sur la fidélité éditoriale et la cohérence culturelle de l’entreprise. Le SEO ne devrait donc pas être géré à la marge par une équipe technique, mais envisagé comme l’une des formes visibles de l’identité organisationnelle. Un contenu est un lieu de passage entre l’intérieur (les valeurs, la mission, l’intention) et l’extérieur (le marché, le public, les moteurs). Il engage, qu’on le veuille ou non, une certaine vision du monde.

La confiance ne tient pas aux promesses qu’on affiche, mais à la cohérence entre ce qu’on dit et ce qu’on fait, entre l’intention annoncée et l’expérience livrée. Dans un univers saturé de contenus, cette cohérence devient un signe de reconnaissance silencieux. Elle distingue l’acteur stratégique de celui qui ne fait que mimer les apparences. Un SEO qui promet de l’expertise mais débouche sur du remplissage creux ne produit pas seulement de la déception : il fissure l’identité même de la marque.

Edgar Schein, sans jamais parler de SEO, a parfaitement compris ce mécanisme. La culture d’une organisation se lit dans ce qui est réellement transmis, dans les comportements répétés, pas dans les slogans. Appliqué au digital, cela signifie qu’un contenu n’est pas simplement un outil de positionnement, mais un révélateur de la structure culturelle d’une entreprise. Le ton, la précision, l’exigence intellectuelle d’un article sont souvent plus parlants que sa ligne éditoriale affichée.

C’est là que le SEO retrouve une profondeur stratégique. Il ne s’agit plus seulement de se faire voir, mais d’habiter ce qu’on montre avec justesse. D’assumer une ligne, non pour la performance, mais pour la fidélité. Cette fidélité (à soi, à sa culture, à ce que l’on souhaite réellement transmettre) devient un marqueur différenciant dans un environnement de plus en plus standardisé. Et cela vaut bien plus que n’importe quel taux de clic.

La performance réelle ne se joue pas dans l’instant du classement, mais dans la répétition cohérente d’une parole tenue. Là où beaucoup exploitent le SEO pour simuler une autorité, quelques-uns s’en servent pour prolonger une éthique de l’énonciation. Et cela se voit, même sans label, même sans « preuve » : cela se sent, comme une tension tenue entre visibilité et vérité.

Ainsi, repenser le SEO ne revient pas à le rejeter, mais à le réinscrire dans une logique d’alignement profond en lien avec une vision plus globale, articulée autour d’un véritable plan de référencement. Il ne s’agit plus d’optimiser pour être vu, mais de publier pour être cru, au sens fort du terme : susciter une adhésion fondée sur la cohérence entre la parole, l’intention et l’action. Le référencement devient alors un acte d’incarnation, un lieu où la technique se met au service d’une culture vivante. C’est peut-être cela, au fond, le vrai SEO stratégique : non un levier de classement, mais un mode d’être au monde numérique, un Dasein digital, orienté non vers la performance, mais vers la vérité rendue visible.

Conclusion : pour un SEO éthique du dévoilement, pas de la dissimulation

Le SEO n’est pas condamné à la manipulation. Mais il exige d’être réorienté. Revenir à sa fonction première (rendre visible ce qui mérite de l’être) suppose un repositionnement stratégique, culturel et éthique. Car ce qui se joue à travers lui n’est pas simplement une question de performance, mais une conception du rapport au vrai.

Trois tensions fondamentales traversent aujourd’hui les pratiques de référencement. La première oppose visibilité et vérité : à mesure que le classement devient une finalité en soi, la question du sens se dissout derrière la course à la première place. La seconde tient à la séparation entre le contenu optimisé et le contenu signifiant : en se pliant aux exigences formelles, le discours finit par perdre son épaisseur, sa densité, sa fonction interprétative. Enfin, la troisième met en lumière l’écart entre conformité algorithmique et singularité stratégique : dans un environnement façonné par la norme, l’originalité devient suspecte, alors même qu’elle est la condition d’une visibilité durable.

Face à ces dérives, une autre voie demeure possible. Elle repose sur une redéfinition claire des finalités du SEO. La visibilité ne doit plus être la condition de la vérité, mais sa conséquence. L’optimisation ne peut justifier la dissimulation. Et le bon référencement ne consiste pas à simuler une expertise, mais à rendre accessible une parole juste, exigeante et cohérente. De plus, certains praticiens du référencement, à l’image des promoteurs de l’éco-conception web, insistent sur la nécessité d’un SEO plus sobre, plus cohérent, plus respectueux des usages et des ressources. Ce courant rejoint, sur un autre registre, l’exigence d’un référencement incarné, fidèle et habité [Codyweb].

Ce renversement de perspective engage plus qu’un simple ajustement de pratiques. Il appelle à une nouvelle éthique du SEO, fondée sur la fidélité à la parole, la cohérence stratégique et le respect du lecteur. Car dans un monde numérique saturé d’artefacts, le seul critère vraiment différenciant est la capacité à incarner ce que l’on affirme.

Si vous souhaitez mettre en place une stratégie SEO respectueuse du visiteur, mais également fidèle à ce que votre entreprise incarne profondément, remplissez le formulaire de contact pour prendre rendez-vous avec Richard Bulan. Ensemble, nous pouvons penser un SEO exigeant, aligné et habité.

FAQ

Un bon SEO est-il forcément technique ?

La technique est nécessaire (balisage, vitesse, structure) mais elle n’est pas suffisante. Sans une stratégie de contenu incarnée, elle ne produit que du bruit optimisé. Le vrai SEO est technique et sémantique, structuré et symbolique. Pour en savoir plus, vous pouvez suivre notre formation SEO en ligne.

Pourquoi tant de contenus se ressemblent-ils en ligne ?

Parce que la logique mimétique domine : on copie ce qui fonctionne au lieu de créer ce qui manque. C’est une stratégie de réaction, pas de positionnement. Pour émerger, il faut sortir de la chaîne des clones et assumer une voix singulière.

La blockchain va-t-elle vraiment transformer le SEO ?

Elle en a le potentiel. En rendant vérifiables les interactions (clics, engagements, parcours), elle permet de distinguer le contenu manipulé du contenu authentique. Le SEO de demain reposera moins sur des volumes et plus sur des preuves.

Est-il encore possible d’être visible sans tricher ?

OUI, mais cela demande du temps, de la constance, et une stratégie claire. La visibilité éthique n’est pas instantanée. C’est une construction patiente, qui repose sur la fidélité, la pertinence et la répétition sincère d’un discours cohérent.

Comment aligner stratégie SEO et culture d’entreprise ?

En faisant du SEO un prolongement des valeurs internes, pas une opération technique externe. Cela suppose d’intégrer le contenu dans la vision d’ensemble : ton, ligne éditoriale, posture, choix sémantiques. Le SEO devient alors un miroir fidèle, non une façade.