Un utilisateur arrive sur votre site pour la troisième fois. Vous croyez qu’il est « chaud ». Lui, il hésite encore. La première fois, il a parcouru votre page comme on survole un paysage inconnu. La seconde, il a cherché un détail précis qu’il n’a pas trouvé. Et cette fois-ci, son intention n’a rien à voir avec les précédentes. Vous appelez cela « retour utilisateur ». Lui vit trois temporalités intérieures, trois rythmes cognitifs radicalement différents et votre tableau de bord les a fusionnés en une seule donnée.

C’est ici que vos parcours échouent : vous ne maîtrisez pas la temporalité du vécu client, cette dynamique intérieure qui gouverne la compréhension et la décision.

Vous avez optimisé la fluidité, réduit les frictions, affiné vos tests. Mais vos utilisateurs ne vivent jamais dans le présent que vous leur imposez. Leur rapport au temps est narratif, non linéaire, oscillant. Ricœur l’a montré : toute expérience devient intelligible dans une mise en intrigue où chaque événement se relie aux autres. Kierkegaard ajoute que l’instant décisif n’appartient pas au moment où il se produit, mais à celui où il se rejoue, où il devient signifiant dans la reprise.

En réalité, vos funnels ne mesurent pas le temps : ils mesurent les traces visibles laissées par un temps intérieur auquel ils n’accèdent pas. Le marketing classique s’est longtemps construit sur la maîtrise de l’instant, du clic, de la conversion. Or les travaux contemporains du marketing montrent précisément l’inverse :

- Lusch & Vargo rappellent que la valeur n’est jamais donnée : elle est un processus dynamique, une co-création qui se déploie dans la durée.

- Grönroos insiste sur la relation qui tient dans le temps, pas sur l’efficacité d’un instant isolé.

- Schmitt montre que l’expérience est une séquence, une progression rythmée où chaque moment prend sens dans l’ensemble.

Ces travaux confirment tous la même chose : la temporalité est l’unité de mesure oubliée.

Pour comprendre vos parcours, il faut donc changer d’échelle. Ne plus regarder l’écran. Regarder le temps. Et surtout : regarder d’où votre discours parle, ce lieu d’origine qui donne cohérence et crédibilité à l’ensemble. Nous y reviendrons : car sans ce lieu, tout parcours devient hors-sol.

I. Arrêtez de penser vos parcours comme des lignes : ce sont des régimes de temporalité

1. Le parcours n’est pas une suite d’étapes, mais une mise en intrigue

Vous imaginez encore vos parcours comme une progression logique : étape 1, étape 2, étape 3. Pourtant, vos clients ne suivent jamais cette ligne. Ils vivent une narrativisation du parcours client, une interprétation active où chaque élément devient un fragment susceptible d’entrer en résonance.

Ricœur nomme cette structure mise en intrigue : ce n’est pas l’événement qui fait sens, mais la manière dont il s’inscrit dans une histoire préfigurée. L’utilisateur vit la même chose : il projette, ré-agence, anticipe ; il “préfigure” son expérience avant même de cliquer.

Si Heidegger peut encore nous être utile ici, c’est pour une précision : votre funnel impose une temporalité inauthentique, étrangère au rythme propre du client. Là où il avance selon une projection singulière, vous l’obligez à suivre une ligne droite qui n’a rien à voir avec son vécu. Ce décalage altère immédiatement la perception. Les nœuds de sens se situent donc ailleurs que là où vous placez vos CTA.

2. Ce que vous appelez “moment clé” n’existe pas : il existe des nœuds de sens

Vous continuez de chercher vos “moments clés”, comme s’ils étaient prédéfinis. Mais il n’existe pas de moments décisifs en soi : il existe des instants de rupture, des zones d’hésitation ou de bascule, qui ne se résument jamais à une action unique.

L’expérience client est faite de transitions, de tensions légères, de micro-oscillations qui surgissent sans respecter vos repères. Schmitt l’avait déjà formulé : une expérience est une séquence, non une somme de points isolés. Ce qui importe n’est pas l’instant lui-même, mais le rythme qui l’articule au reste.

Kierkegaard nous aide à comprendre cet énigmatique “moment” : un instant ne devient significatif que lorsqu’il est relu, intégré, rejoué, lorsqu’il se transforme en reprise. Ce que vous appelez “moment clé” n’est rien d’autre que cette refiguration intérieure. Vous ne le verrez jamais dans vos métriques.

3. Sans basho, votre parcours est hors-sol

Avant d’aller plus loin, il faut introduire un élément décisif, un concept discret, mais essentiel : chaque expérience, pour devenir intelligible, doit parler depuis un lieu. Pas un emplacement physique : un lieu intérieur, un point d’origine, une orientation symbolique qui donne une unité aux fragments.

Nishida appelle ce lieu le basho (comme nous l’avons déjà vu dans moult articles précédents). Et vous en dépendez bien plus que vous ne le pensez.

Un parcours digital ne fonctionne jamais parce qu’il est fluide ou bien conçu. Il fonctionne parce que l’utilisateur parvient à sentir (même implicitement) le lieu d’où la marque parle. Sans ce lieu, vos écrans flottent. Vos messages semblent exacts, mais ne résonnent pas. Votre UX est propre, mais elle n’habite rien.

Autrement dit : le temps et la narration exigent un lieu d’où ils peuvent parler. Sans lui, tout s’écroule.

Le basho n’est pas un concept marginal. Il prépare toute expérience, il en constitue la profondeur silencieuse. C’est lui qui permet à vos rythmes, à vos séquences, à vos transitions de tenir ensemble. C’est lui qui rend possible une cohérence narrative UX. C’est encore lui qui permet à un utilisateur de comprendre ce qu’il vit par la continuité symbolique.

Grönroos dirait que vous ne tenez la relation que si vous tenez ce lieu. Ricœur dirait que vous ne reliez les fragments qu’à partir de lui. Schmitt dirait que ce lieu est la condition même de l’expérience séquentielle. Nishida dirait, simplement : c’est là que tout commence. Un parcours n’est jamais performant parce qu’il est optimisé. Il est performant parce qu’il est situé : dans un temps, dans une intention et dans un lieu.

II. Vous optimisez des micro-instants, mais vous ratez la dynamique temporelle

1. Le data-driven vous enferme dans le présent

Vous observez vos utilisateurs à travers leurs traces visibles : clics, scrolls, abandons, conversions. Tout semble mesuré, objectivé, maîtrisé. Pourtant, ce que vous voyez n’est qu’un résidu : l’action finale, jamais la dynamique intérieure qui l’a produite. Le data-driven vous montre un geste ; il vous cache le mouvement.

Prenez une scène simple : un utilisateur clique. Pour vos métriques, il s’agit d’un signe positif : progression. Dans la réalité, ce même clic peut être une hésitation maladroite, un test, un contournement, une fuite. Vous croyez mesurer un engagement ; vous mesurez un réflexe.

Le problème n’est pas la mesure, mais le vrai problème est ce qui n’est pas mesuré.

Car avant l’action visible, il y a une suite d’états intérieurs fluctuants : une première impression, une intuition, une tension, une perte, une curiosité, une lassitude. Ce sont ces états qui déterminent le comportement, mais pas le clic final. Et pourtant, vos indicateurs n’en gardent aucune trace. Ce qui compte réellement pour l’utilisateur échappe à vos instruments.

C’est ici que Ricœur devient décisif : un événement n’a de sens que s’il s’inscrit dans une mise en intrigue. La donnée brute isole ; l’intrigue relie. Vous accumulez des points, alors que lui construit une histoire. Votre utilisateur lit son propre parcours comme une succession de micro-récits qui se reconfigurent à chaque retour, chaque pause, chaque hésitation. Vous, vous ne voyez que des timestamps.

Cette divergence produit un aveuglement structurel :

- votre regard se centre sur le présent visible ;

- son expérience se déploie dans une durée intérieure.

Et cette durée n’est pas linéaire : elle est faite d’avancées, de reculs, d’interprétations successives, de reprises. Vous regardez un instant ; lui vit une trajectoire.

En voulant piloter votre expérience par la donnée, vous finissez par réduire l’expérience à ce qu’elle laisse comme trace et non à ce qu’elle est. Vous obtenez une précision statistique, mais vous perdez la substance vivante. Ainsi, la donnée vous dit ce qui s’est passé. Elle ne vous dit jamais comment cela a été vécu. Et sans la manière dont c’est vécu, votre parcours devient mécaniquement exact, mais dramatiquement vide.

2. L’UX fluide produit de l’oubli, pas de la compréhension

On vous répète que la fluidité est la clé. Pourtant, une expérience trop lisse ne laisse aucune empreinte.

Nous le vivons tous : on ne se souvient jamais d’un site parfait, mais d’un site qui nous a permis de comprendre ce que nous étions en train de faire.

Reprenons une scène familière :

Vous comparez trois offres. Deux sites sont impeccablement fluides : rien ne résiste, rien ne retient, rien ne se distingue. Vous les quittez en ayant déjà oublié ce que vous venez de voir. Le troisième introduit un temps d’arrêt subtil : un encadré qui explicite un choix, un court déplacement visuel qui signale une transition importante, une micro-pause avant un engagement significatif. Ce n’est pas une maladresse, mais un palier cognitif, voire un point où votre esprit peut se stabiliser et donner sens à ce qui vient.

C’est ce qu’on peut appeler une friction positive : une friction qui ne bloque pas, mais aide à voir.

Elle ne ralentit alors plus l’expérience mais, bien au contraire, l’oriente.

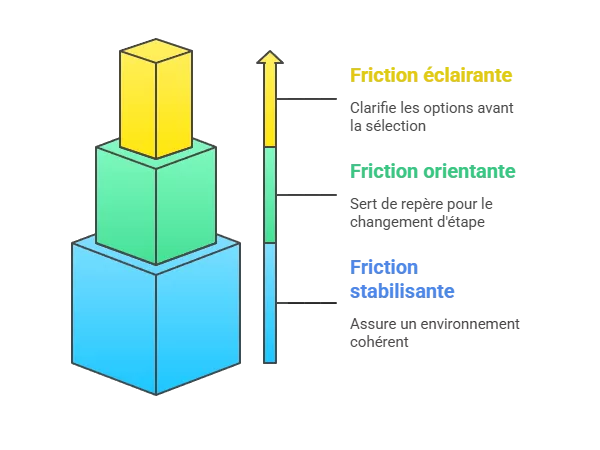

Et cette friction positive n’a rien à voir avec une erreur. En effet, une mauvaise friction crée de l’agacement : un champ qui se réinitialise, une étape inutile, un scroll imprécis. Une bonne friction crée de la compréhension : elle signale un passage, un choix, une conséquence. Ainsi, on peut en distinguer trois formes simples, observables dans toute expérience réelle :

- La friction qui éclaire.

Elle introduit un léger ralentissement au moment où un choix engage réellement quelque chose. Exemple : clarifier la différence entre deux options avant la sélection. - La friction qui oriente.

Elle sert de repère. Exemple : un encadré, une respiration visuelle, un court mouvement qui indique : « Maintenant, vous changez d’étape. » - La friction qui stabilise.

Elle permet à l’utilisateur de sentir qu’il avance dans un environnement cohérent.

Exemple : un résumé intermédiaire, une validation explicite d’une étape accomplie.

Ces frictions sont des points d’appui. Sans elles, la navigation devient une glissade continue : l’utilisateur passe d’un écran à l’autre, mais rien ne se structure, rien ne s’imprime. Vous gagnez en vitesse, mais vous perdez en connaissance de la réalité.

3. L’optimisation locale détruit la cohérence temporelle

Vous connaissez la scène : un test montre qu’un bouton plus visible augmente la conversion, un autre suggère d’accélérer une animation, un troisième conseille de déplacer un bloc. Individuellement, chaque décision semble sensée. Collectivement, elles produisent un parcours désaccordé, un assemblage de micro-décisions qui tirent dans des directions différentes.

Ce n’est pas un problème d’optimisation, mais un problème de temps. En effet, en multipliant ces ajustements isolés, vous créez un temps inauthentique : un rythme extérieur, imposé, qui n’a rien à voir avec la manière dont votre utilisateur se projette réellement. C’est exactement la tentation que Heidegger décrit : substituer au temps vécu un temps calculable, mécanique, délié de toute existence.

Et ce temps artificiel se voit immédiatement : l’expérience devient heurtée, incohérente, presque étrangère. Vous avez gagné des chiffres ; cependant, vous avez perdu l’unité.

C’est ici que le basho devient indispensable. Sans ce lieu intérieur, votre parcours ne possède aucune continuité. Les optimisations locales restent sans ancrage. Elles s’empilent ; elles ne s’unifient pas.

Le basho n’est pas un concept esthétique : c’est la condition même de la tenue dans le temps.

Kierkegaard le dit autrement : une action n’a de sens que si elle peut être reprise, intégrée dans une cohérence supérieure. Un parcours digital fonctionne selon la même logique. Ce n’est pas l’action isolée qui compte, mais sa capacité à enrichir l’ensemble.

Votre utilisateur ne quitte pas votre site parce qu’un élément est imparfait. Mais, il le quitte parce que vous lui imposez un temps qui n’est pas le sien et parce que rien, dans votre parcours, ne semble parler depuis un lieu qui tient.

III. Vos clients ne suivent jamais un chemin : ils naviguent dans plusieurs temporalités à la fois

1. Vos clients portent d’abord le temps de votre promesse

Lorsque vos utilisateurs reviennent, ils ne reprennent jamais où vous les avez laissés. Ils reviennent avec une histoire déjà en cours, faite d’intuitions, de comparaisons, de doutes ou de confirmations. Vous pensez commencer ; pour eux, vous ne faites qu’entrer dans une séquence narrative déjà configurée.

Ricœur le montre : un événement n’a de sens que par l’intrigue qui l’englobe. Votre utilisateur ne voit jamais une action isolée : il cherche à relier ce qu’il vit à ce qu’il a déjà éprouvé.

Vous lui proposez un point d’entrée ; lui mobilise une mémoire, un imaginaire, une attente. C’est cette temporalité d’arrière-plan, le temps long de la promesse, qui gouverne sa lecture. Si elle vacille, tout vacille : un détail infime devient une contradiction, une micro-friction devient une alarme, une incohérence suffit à rompre la continuité.

Vous regardez une session, alors que lui vit une reprise.

2. Vos clients avancent selon leur propre rythme d’interprétation

Vous concevez votre expérience comme un enchaînement cohérent. Pourtant, la cohérence que vous projetez n’est jamais celle que l’utilisateur vit. Il avance selon un rythme intérieur, irrégulier, fait d’accélérations, de suspensions, de retours, comme un mouvement qui n’est pas spatial mais interprétatif.

Ce rythme n’est pas un caprice : c’est la manière dont le sujet construit du sens.

Il ne “progresse” pas : il oriente.

Il ne lit pas : il sélectionne.

Il ne suit pas : il hiérarchise.

Nishida éclaire ce phénomène : toute expérience se déploie depuis un basho, un lieu intérieur qui précède et oriente l’interprétation. Deux utilisateurs peuvent traverser la même interface, mais ils n’y avancent pas dans la même temporalité. L’un cherche une confirmation, l’autre une justification, un troisième une échappatoire. La même page, trois vécus temporels distincts.

Ce n’est pas le contenu qui varie : mais bien, le lieu intérieur depuis lequel il est lu.

Vous maîtrisez la structure ; ils maîtrisent la temporalité.

Et cette dissymétrie est irréductible.

3. Vos clients subissent le tempo que votre interface leur impose

À cette temporalité interne s’ajoute celle que vous créez malgré vous : transitions, rapidités, densités, mouvements, silences. Une interface impose toujours un tempo, même lorsqu’elle prétend être neutre. Et ce tempo peut soutenir (ou bien briser) la temporalité vécue de l’utilisateur.

Il suffit parfois d’une rupture minime : une animation trop rapide, un changement brusque, un scroll automatique. Un instant, l’utilisateur perd son propre rythme.

Le parcours n’est pas cassé : c’est le temps qui se fracture.

C’est exactement ce que Heidegger nomme un temps inauthentique : un temps dicté de l’extérieur, sans rapport avec la manière dont l’être se projette. Vous imposez une cadence mécanique à un geste d’interprétation. Vous forcez une vitesse à une conscience qui avait besoin de lenteur. Vous créez un ralentissement là où le sens exigeait un passage.

Et lorsque ce tempo n’est rattaché à aucun lieu symbolique (lorsque votre interface ne parle depuis nulle part) la dissonance devient visible : l’utilisateur ne sait plus comment relier ce qu’il voit à ce qu’il vit.

Le basho devient alors décisif : sans ce lieu, aucune tenue dans le temps n’est possible.

Kierkegaard l’exprime autrement : une action n’a de sens que si elle peut être reprise, intégrée dans une cohérence vécue. Une interface qui impose son propre tempo mais ne permet pas cette reprise produit une expérience fragmentée, sans continuité, sans fidélité.

Le client ne décroche pas parce que le parcours est mauvais. Il décroche parce que sa temporalité a été interrompue, puis remplacée par une temporalité qui n’est pas la sienne.

IV. Reprenez le contrôle : concevez votre parcours comme une dynamique narrative

1. Vous devez structurer votre parcours comme une scène

Un parcours ne peut devenir cohérent que s’il s’organise autour d’un lieu d’énonciation, un point d’origine où se tient votre intention. C’est ce que Nishida nomme le basho. Sans ce lieu, voire sans cette “source intérieure”, vos écrans s’enchaînent, mais ne s’articulent pas.

Une scène n’est jamais un simple segment d’interface : c’est un espace orienté, qui tire sa cohérence du lieu d’où vous parlez. Elle fonctionne comme une figure de sens : elle montre ce que vous considérez comme essentiel et permet à l’utilisateur de comprendre où il se situe dans l’histoire qu’il construit. Ricœur dirait qu’une scène configure : elle organise le disparate. Mais sans basho, il n’y a rien à configurer : seulement une juxtaposition.

Dans un parcours bien conçu, chaque scène doit être rattachée à ce point d’origine. Pas explicitement, mais intuitivement. Le lecteur doit sentir : « Je sais où je suis. Je comprends ce que cette étape veut me dire. » Le basho est ce qui empêche le parcours de devenir un simple mécanisme. C’est ce qui lui donne une orientation intérieure.

2. Vous avez besoin de temps faibles pour que le basho devienne perceptible

La plupart des parcours échouent parce qu’ils avancent trop vite. Mais ce n’est pas la vitesse le problème : c’est l’absence de temps faibles, ces moments de respiration où l’utilisateur peut relier ce qu’il voit à ce qu’il vit, et donc reconnecter son expérience à votre basho.

Un temps faible n’est pas un ralentissement arbitraire. C’est une zone d’accordage : le moment où votre rythme rencontre le sien. C’est là que la cohérence devient perceptible ; là que votre intention devient lisible.

Nishida nous aide à comprendre cela : un lieu n’est réel que s’il peut être habité. Or on n’habite jamais un flux continu. On habite les interstices, les moments où l’on peut se poser. Le temps faible permet exactement cela : il donne à l’utilisateur la possibilité de revenir à son propre centre, et donc d’entrer en contact avec le vôtre.

Sans ces points d’appui, votre parcours n’est pas rapide : il est sans profondeur. Il ne laisse nulle part où se tenir, nulle part où comprendre. Le temps faible est ce qui permet au basho d’apparaître comme un fil rouge, et non comme une abstraction.

3. Vous pouvez rejouer vos messages si vous les ramenez toujours à votre lieu

La reprise n’est pas une répétition. La répétition mécanique fatigue, alors que la reprise signifiante éclaire. Et celle-ci ne devient signifiante que si elle revient vers quelque chose, vers un lieu intérieur qui lui donne sens. C’est là que Kierkegaard rejoint Nishida : reprendre, ce n’est pas redire ; c’est donc ramener au centre.

Dans un parcours digital, cela signifie : vous pouvez réintroduire votre message, votre valeur, votre promesse, mais à condition que cette réintroduction ramène l’utilisateur vers votre basho. La cohérence n’est pas un effet de design. En effet, la cohérence développe un réel effet de retour.

Chaque reprise doit donner l’impression d’un recentrement :

« Voilà ce que nous voulons vraiment dire. »

« Voilà d’où nous parlons. »

« Voilà ce qui, chez nous, ne change pas. »

Un parcours qui sait reprendre devient un parcours qui tient. Un parcours qui tient devient un parcours qui oriente. Et un parcours qui oriente est toujours un parcours situé, qui estrattaché à un lieu, à une intention, à une temporalité.

Sans basho, il n’existe pas de reprise.

Sans reprise, il n’existe pas de cohérence.

Sans cohérence, il n’existe pas de parcours, mais seulement une succession d’écrans.

Scène, temps faible, reprise : ces trois gestes n’ont de sens que reliés au basho. Tout y revient.

C’est le lieu qui donne la forme, la forme qui donne la respiration, la respiration qui rend la répétition possible, et la répétition qui transforme un parcours en expérience.

Conclusion : Vous ne maîtrisez pas le temps, et c’est là que tout se joue

Vous pensiez piloter vos parcours par la fluidité, la donnée et la précision des parcours utilisateurs. Vous découvrez qu’ils échouent pour une raison plus fondamentale : vous ne maîtrisez pas la temporalité. Pas le temps chronologique, mais le temps vécu : celui dans lequel vos clients interprètent, réévaluent, reprennent et donnent sens à ce qu’ils rencontrent.

Ce que nous avons traversé n’était pas une critique de l’UX, mais une mise à nu de ce que vous oubliez :

vos utilisateurs n’avancent pas dans vos funnels, mais dans leurs propres temporalités ; ils lisent votre interface depuis un basho intérieur ; ils progressent selon une intrigue qu’ils composent eux-mêmes ; et ils se retirent dès que le rythme que vous imposez cesse d’être compatible avec celui qu’ils vivent.

Trois notions étaient nécessaires pour comprendre cela :

- la friction positive, qui révèle plutôt qu’elle n’entrave ;

- les temporalités superposées, qui gouvernent l’interprétation ;

- le basho, ce lieu d’où votre discours peut tenir et vers lequel il doit toujours revenir.

Et trois principes permettent de reconstruire à partir de là :

- la scène, qui donne forme ;

- le temps faible, qui donne profondeur ;

- la reprise, qui donne continuité.

Ces trois gestes ne corrigent pas un défaut d’interface : ils réparent une rupture plus profonde entre ce que vous montrez et d’où vous parlez, entre le temps que vous imposez et celui que l’utilisateur habite.

Un parcours n’échoue pas parce qu’il manque un écran, une animation ou un CTA.

Il échoue parce que vous ne pensez pas depuis un lieu, mais depuis des objectifs.

Parce que vous cherchez la performance instantanée, alors que votre utilisateur cherche la cohérence dans la durée. Parce que vous traitez l’action comme une fin, alors qu’elle n’est qu’une reprise au sein d’un récit plus large.

La vérité est simple : tant que vous ne maîtriserez pas la temporalité, vous ne maîtriserez rien. Et dès que vous commencerez à la penser, votre parcours cessera d’être un assemblage, ainsi, il deviendra une expérience qui tient, qui oriente, qui commence quelque part et mène quelque part.

Le reste n’est que technique. Le temps, lui, est stratégique !

📩 Et si vous faisiez enfin le point sur la temporalité vécue de vos clients ?

Prenez rendez-vous avec Richard Bulan pour reconstruire un parcours qui respecte le rythme réel de vos utilisateurs, révèle votre intention profonde… et devienne enfin habitable.

[BONUS] Pour prolonger la réflexion

10 questions à poser à votre parcours client actuel

- Mon parcours raconte-t-il quelque chose ou juxtapose-t-il des écrans ?

- Ai-je identifié le basho, le lieu d’énonciation depuis lequel je parle vraiment à mes utilisateurs ?

- Chaque scène de mon parcours rend-elle perceptible une intention stratégique ?

- Mes temps faibles existent-ils ou ai-je gommé toute respiration au nom de la fluidité ?

- Les reprises de messages convergent-elles vers un centre, ou répètent-elles mécaniquement les mêmes promesses ?

- Les métriques que je suis décrivent-elles le vécu réel ou seulement les traces visibles ?

- L’UX impose-t-elle un tempo artificiel, ou laisse-t-elle l’utilisateur avancer selon son propre rythme d’interprétation ?

- Les variations du parcours sont-elles cohérentes avec notre récit fondateur ?

- Suis-je en train d’optimiser localement ce qui devrait être reconfiguré globalement ?

- Mon équipe pourrait-elle dire, en une phrase, d’où notre parcours « parle » et ce qu’il cherche à tenir dans la durée ?

FAQ — Temporalité, design narratif et cohérence de parcours

Un parcours habitable est un parcours qui possède un basho, un lieu intérieur stable depuis lequel votre marque s’exprime. Il crée des scènes lisibles, des respirations nécessaires et une continuité narrative qui respecte le temps vécu du client. Un parcours habitable ne cherche pas la fluidité absolue, mais la compréhension durable.

Parce qu’une fluidité totale efface les points d’appui cognitifs. Sans paliers, sans temps faibles, l’utilisateur glisse sans comprendre. Vous obtenez un parcours rapide, mais sans appropriation, sans mémoire, sans engagement réel.

En structurant vos interfaces en scènes plutôt qu’en étapes, en introduisant des micro-respirations qui permettent l’interprétation, et en rattachant chaque message à un lieu cohérent. Ce n’est pas une question d’ajouter, mais d’orchestrer.

Elles ne sont redondantes que si elles répètent mécaniquement. Une reprise signifiante, au sens kierkegaardien, recontextualise l’essentiel au moment juste. Elle renforce la cohérence, elle ne la fatigue pas.

Parce que votre parcours ne travaille pas dans l’instant. Il est perçu dans une durée vécue, reconstruite par l’utilisateur selon son intrigue propre. Si votre marque ne maîtrise pas cette temporalité, elle perd le contrôle de son récit, et de la relation.