Analyse – avril 2025

Cet article inaugure une réflexion plus personnelle et approfondie sur les stratégies marketing et communicationnelles, en articulant analyse technique, éclairages des sciences sociales et questionnement éthique sur les pratiques contemporaines.

Dans un environnement numérique saturé, l’astroturfing (cette simulation d’un soutien populaire orchestré) revient sous une forme plus discrète, plus ciblée, et désormais amplifiée par l’intelligence artificielle. Loin des caricatures manipulatoires, il s’agit aujourd’hui de structurer des signaux sociaux crédibles dans des micro-espaces d’influence. Ici, je propose une typologie fine de ces pratiques, depuis les tactiques rudimentaires jusqu’aux orchestrations systémiques guidées par les données. L’enjeu n’est plus seulement technique, mais éthique et stratégique : quand l’astroturfing devient-il légitime ? À quelles conditions peut-il être encadré sans devenir toxique ? En mobilisant Paul Ricœur, j’essaye de plaider pour une éthique contextuelle, fondée sur les effets, la finalité et la responsabilité narrative. Il explore également les critères de pilotage opérationnel, la nécessité d’un apprentissage organisationnel et l’enjeu d’une doctrine discrètement assumée. Loin de recommander un usage systématique, j’appelle à le penser lucidement, à l’évaluer rigoureusement, et à l’intégrer, le cas échéant, dans une stratégie d’influence mature, mesurable et gouvernable.

Il y a des sujets que l’on préfère contourner, non parce qu’ils seraient marginalement pertinents, mais parce qu’ils dérangent l’architecture implicite de nos convictions professionnelles. L’astroturfing fait partie de ceux-là. Il occupe une zone grise, à la fois connue et mal définie, dont on perçoit intuitivement le potentiel sans oser en tirer les conséquences. Sa proximité avec des pratiques perçues comme douteuses l’a, pendant des années, relégué aux marges du discours stratégique. Pourtant, il s’est maintenu. Et aujourd’hui, il revient. Plus structuré. Plus sophistiqué. Et, surtout, plus difficile à écarter d’un revers de main.

L’évolution ne vient pas seulement de son efficacité, mais du contexte dans lequel il opère désormais. Ce n’est plus la propagande qui façonne l’opinion : ce sont les agencements discrets, les signaux faibles, les nudges, les effets d’alignement mimétique produits dans des environnements saturés, où la sincérité d’une prise de parole ne suffit plus à garantir sa réception. Ce que l’on appelle astroturfing aujourd’hui ne relève plus d’une manipulation grossière, mais d’une capacité à structurer, dans un moment donné, l’apparence d’un intérêt partagé. Il ne s’agit pas nécessairement de tromper ; il s’agit, plus souvent, de créer les conditions d’une attention, d’une convergence possible, d’un mouvement perçu comme socialement crédible.

L’intelligence artificielle ne transforme pas fondamentalement cette logique ; elle l’accélère, la perfectionne, la rend plus difficile à cerner. Elle permet de modéliser ce qui, auparavant, relevait de l’intuition. Elle offre des instruments pour repérer des dynamiques émergentes, pour tester des récits, pour ancrer une parole dans un environnement où elle aura l’air d’être déjà partagée. Refuser de le voir, c’est s’interdire de comprendre comment les équilibres d’opinion se déplacent. Ce n’est pas une question morale. C’est un enjeu de lucidité.

Ce texte n’a pas pour but de défendre l’astroturfing, ni de l’absoudre. Il part d’un constat : dans un espace public soumis à des pressions multiples — politiques, technologiques, culturelles —, certaines pratiques qui semblaient jusqu’ici marginales s’imposent comme des objets à part entière de réflexion stratégique. On peut choisir de les ignorer, ou bien décider de les examiner à froid, sans complaisance, mais sans naïveté non plus. Ce que je propose ici, c’est une manière de regarder cette pratique autrement. Non pour la légitimer, mais pour en comprendre les formes, les usages, et les limites — et, peut-être, décider de l’assumer.

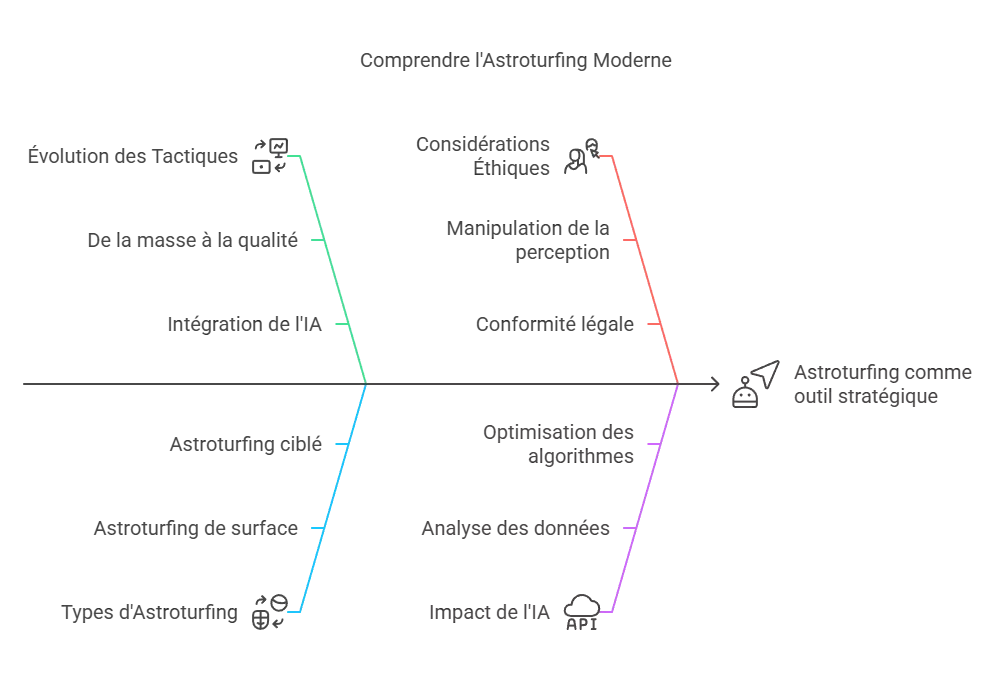

I. Clarifier l’astroturfing : définitions, perception publique et zones grises

Avant de poser un cadre éthique à l’usage de l’astroturfing, il est essentiel de vous faire découvrir ses formes, ses mécaniques et les seuils de légitimité qui les entourent. Derrière ce terme souvent caricatural se déploient des stratégies d’influence très contrastées ; certaines maladroites, d’autres d’une redoutable efficacité, capables de structurer un débat public ou de repositionner un acteur dans l’écosystème numérique.

Ainsi, nous clarifions ce que recouvre réellement l’astroturfing aujourd’hui, en vous montrant comment l’intelligence artificielle permet d’orchestrer une mobilisation simulée avec précision, et en identifiant les zones de risque juridique ou réputationnel à anticiper. L’enjeu est simple : vous permettre d’activer ou d’encadrer ces leviers avec lucidité, rigueur et vision stratégique.

1 - Typologie de l’astroturfing : du faux collectif citoyen à la micro‑influence programmée

Si l’astroturfing évoque encore trop souvent, dans les représentations usuelles, l’image caricaturale d’une foule de figurants numériques mobilisés à la demande, c’est sans doute parce que le terme lui-même porte en creux la trace de son origine métaphorique : emprunté au nom d’un gazon synthétique (AstroTurf), il désigne moins un simple artifice qu’un effort délibéré pour reproduire l’apparence du naturel : une spontanéité simulée, mais crédible. Transposé aux champs politique ou communicationnel, il qualifie toute opération consistant à faire passer pour organique ce qui relève en réalité d’un agencement tactique ; autrement dit, à faire croire à l’émergence d’un mouvement collectif lorsque celui-ci est, en vérité, impulsé, structuré et coordonné par un acteur unique ou un groupe restreint opérant dans l’ombre.

Longtemps associé à des pratiques de communication jugées manipulatoires — lettres types adressées à des responsables politiques, faux collectifs citoyens, commentaires automatisés ou forums simulés —, l’astroturfing relevait d’une logique d’agrégation massive, parfois grossière, d’éléments destinés à produire un effet d’ampleur. La pratique avait même trouvé son méchant iconique dans Demain ne meurt jamais, à travers le magnat de la presse Carver, adversaire de James Bond. Mais les conditions contemporaines de circulation de l’information ont profondément modifié son cadre d’exercice : dans un environnement numérique éclaté, fluide, hyper-personnalisé, où la visibilité se construit par la perception plus que par la masse, l’astroturfing ne cherche plus à créer la foule, mais à insérer, au sein d’écosystèmes ciblés, des signaux d’adhésion suffisamment crédibles pour déclencher une dynamique interprétative favorable.

Ce qui compte désormais, ce n’est plus le nombre brut de soutiens apparents, mais la qualité perçue de ces soutiens : leur tonalité, leur crédibilité, leur résonance dans un moment donné ; ce n’est plus la fabrication mécanique d’un volume, mais l’activation subtile d’indices sociaux — une prise de parole apparemment désintéressée, une série de réactions cohérentes dans un fil de discussion, une publication relayée par un compte secondaire à forte valeur contextuelle.

Certains pourraient y voir une réactivation contemporaine des one-minute men, ces figures de mobilisation rapide et ciblée, au service d’un récit. L’analogie n’est pas dénuée de pertinence. Toutefois, l’efficacité repose moins sur la densité que sur la finesse du dispositif : sa capacité à s’insérer dans les routines cognitives de l’utilisateur sans provoquer de rupture d’authenticité.

C’est en cela que l’astroturfing, autrefois relégué aux marges des pratiques réputées légitimes, tend aujourd’hui à réapparaître comme un instrument stratégique à part entière ; à condition, toutefois, qu’il soit pensé avec méthode, encadré dans ses objectifs, et compatible avec les exigences juridiques et éthiques contemporaines.

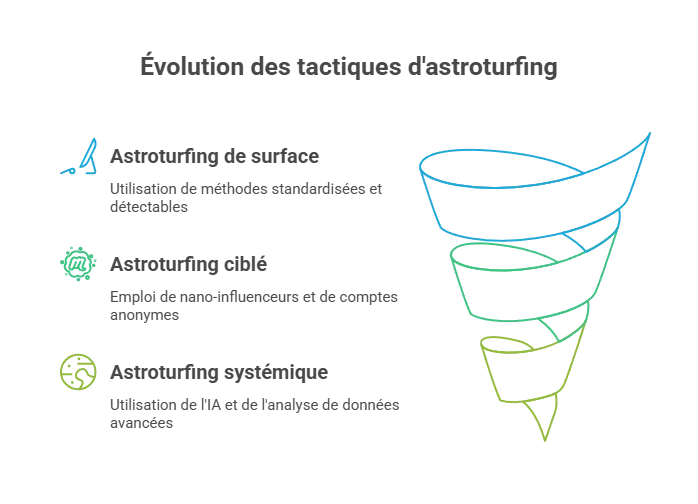

Pour mieux comprendre les potentialités (mais aussi les limites) de cette pratique, il est indispensable d’en établir une typologie fonctionnelle. Car l’astroturfing ne se manifeste pas sous une forme unique, uniforme ou aisément détectable ; il se décline en configurations multiples, adaptées aux contextes d’action, aux objectifs poursuivis, mais aussi aux ressources disponibles et au degré de discrétion requis. Ce que l’on qualifiait autrefois hâtivement de désinformation ou de manipulation se présente aujourd’hui comme un éventail de tactiques, allant du plus rudimentaire au plus élaboré, du plus risqué au plus défendable sur le plan stratégique.

La première de ces formes — que l’on pourrait qualifier d’astroturfing de surface — repose sur des procédés simples, peu coûteux, souvent standardisés : achats de faux abonnés, commentaires générés automatiquement, hashtags artificiellement amplifiés via des fermes à clics ou des scripts rudimentaires. Ce type de dispositif peut produire, à court terme, une illusion de soutien ou de viralité ; mais il demeure extrêmement vulnérable à la détection, peu crédible pour un public averti, et surtout très exposé au backlash réputationnel dès lors que son caractère artificiel est mis au jour. Il constitue en cela un levier à usage tactique, souvent cantonné aux campagnes de faible envergure ou aux opérations à visée perturbatrice.

À l’inverse, l’astroturfing ciblé, plus discret et nettement plus stratégique, repose sur l’utilisation de relais semi-structurés — nano-influenceurs, comptes anonymes mais actifs, agents conversationnels sophistiqués — pour diffuser un discours dans un espace limité mais décisif. L’objectif, ici, n’est plus de donner une impression de masse, mais de faire naître une impression de convergence dans un micro-environnement informationnel précis : un groupe LinkedIn sectoriel, un sous-forum Reddit, une zone grise de X ou de TikTok où l’on cherche à installer une narration en amont d’une bascule médiatique. Ce type de configuration repose sur une analyse fine des dynamiques communautaires, une compréhension des codes d’appartenance, et une capacité à insérer des prises de parole qui, bien que coordonnées, conservent l’apparence du naturel.

Enfin, il existe une forme d’astroturfing systémique, que l’on pourrait qualifier d’intégrée, tant elle s’inscrit dans une logique d’influence globale, pilotée par les données et appuyée par des dispositifs technologiques avancés. Ici, les éléments de langage sont produits par des intelligences artificielles entraînées sur des corpus sectoriels, les publics sont segmentés selon des critères comportementaux précis, les canaux sont sélectionnés en fonction de leur propension à amplifier le signal, et la synchronisation des messages répond à une logique de propagation algorithmique optimisée. Ce type d’opération, très exigeant en ressources, tend à s’approcher de ce que l’on pourrait appeler un lobbying numérique décentralisé, capable de produire une perception d’adhésion diffuse sans qu’aucun acteur unique ne soit directement exposé.

Comprendre cette typologie n’a rien d’un exercice académique ou théorique ; il s’agit, au contraire, d’un prérequis indispensable pour toute entreprise, organisation ou institution souhaitant se doter d’une doctrine d’usage claire. Savoir identifier la nature de l’astroturfing que l’on subit ou que l’on pourrait envisager de mettre en œuvre permet d’évaluer son potentiel d’impact, son degré de légitimité contextuelle, et les mécanismes de protection ou de régulation à mobiliser en conséquence. Dans un environnement où la maîtrise de la narration est souvent synonyme de pouvoir, ignorer ces configurations revient à se priver d’un levier stratégique que d’autres, moins scrupuleux ou plus audacieux, n’hésiteront pas à activer.

Il apparaît donc que l’astroturfing ne saurait être réduit à une manipulation grossière ou à une fraude marginale ; il constitue, dans sa forme contemporaine, un instrument d’influence à géométrie variable, dont la portée dépend moins de son intensité visible que de sa capacité à générer des signaux sociaux interprétables comme authentiques. Mais cette capacité ne repose pas uniquement sur l’habileté humaine à rédiger des messages crédibles ou à choisir les bons canaux : elle est désormais largement amplifiée (voire, dans certains cas, pilotée) par des dispositifs d’intelligence artificielle capables d’analyser, d’optimiser et de synchroniser les actions en temps réel. Pour bien mesurer les enjeux éthiques et opérationnels de cette évolution, il faut donc s’intéresser aux logiques techniques qui permettent aujourd’hui de produire du consensus simulé à grande échelle.

2 - Mécanique IA‑driven : comment naît un sentiment collectif artificiel

L’astroturfing, dans sa version contemporaine, ne repose plus uniquement sur l’intuition d’un communicant habile ni sur une armée de comptes fictifs ; il s’inscrit désormais dans des dispositifs automatisés, pilotés par des systèmes d’intelligence artificielle capables de détecter des signaux faibles, de modéliser des comportements collectifs, puis de générer des interventions discursives qui simulent des dynamiques d’opinion. C’est cette mutation profonde (de la fabrication artisanale à l’orchestration algorithmique) qui explique sa puissance actuelle, mais aussi la difficulté croissante à en tracer l’origine ou à en contester l’effet.

Tout commence par la collecte massive de données, qu’elles soient issues de réseaux sociaux, de forums spécialisés, de zones de commentaire, ou de conversations ouvertes. À ce stade, l’IA n’est pas seulement un outil de surveillance passive : elle analyse en continu les flux sémantiques, les réactions émotionnelles, les grappes conversationnelles en formation, à partir desquelles elle identifie des nœuds d’influence potentielle ; c’est-à-dire des zones où une intervention pourrait modifier la dynamique d’un échange, amplifier un signal latent, ou inverser un récit dominant. Cette cartographie évolutive de l’attention publique constitue le socle stratégique sur lequel repose toute campagne d’astroturfing à visée performative.

Vient ensuite la phase de génération et de calibration du message. Ici, les modèles de langage (souvent entraînés sur des corpus sectoriels ou communautaires) sont mobilisés pour produire des énoncés qui imitent les marqueurs linguistiques d’un groupe cible donné : ton, vocabulaire, posture argumentative, degré d’ironie ou d’émotion. L’objectif n’est pas simplement de produire un contenu pertinent, mais de générer une parole qui sera perçue comme endogène, appartenant au tissu social du canal dans lequel elle est injectée. Ce type de simulation repose sur un apprentissage préalable, souvent invisible : collecte massive de données conversationnelles, observation des interactions spontanées, extraction des schémas récurrents d’expression.

Dans un autre registre, nous avons analysé comment certaines entreprises d’IA s’appuient sur des interfaces ludiques ou créatives — à l’image des générateurs d’images inspirés du style Ghibli — pour capter en douceur des milliers de signaux comportementaux et bâtir ainsi des doubles numériques très précis des utilisateurs.

Ces doubles, une fois reconstitués, alimentent la capacité de l’IA à produire des messages qui résonnent ; non pas parce qu’ils sont objectivement vrais, mais parce qu’ils sont suffisamment proches de ce que le public cible attend, comprend ou valorise. En ce sens, la puissance de l’astroturfing conduite par l’IA ne réside pas seulement dans l’écriture de contenu ; elle réside dans la simulation d’un climat mental collectif, qui donne à chaque énoncé artificiel l’apparence d’un écho social sincère.

Enfin, l’IA intervient dans la synchronisation temporelle et contextuelle des signaux. Grâce à des modèles prédictifs, il devient possible d’identifier les fenêtres d’exposition optimales, les moments de vulnérabilité narrative (crise, controverse, attente latente), ainsi que les canaux secondaires susceptibles d’amplifier un message sans éveiller de soupçon. C’est dans cette logique de propagation calculée (fondée sur la connaissance intime des routines d’engagement des publics) que se joue la véritable efficacité du dispositif : non dans le volume des messages émis, mais dans leur capacité à déclencher des effets d’écho diffus, à provoquer des réactions croisées, à suggérer qu’une opinion existe déjà, et qu’il suffirait de la rejoindre pour être du bon côté de l’histoire.

Ce schéma : collecte, génération, synchronisation n’est pas théorique : il est déjà déployé, parfois de façon rudimentaire, parfois avec un raffinement qui le rend pratiquement indétectable. Il ne s’agit donc pas seulement d’une évolution technique, mais d’un tournant stratégique : l’intelligence artificielle ne se contente plus de servir l’astroturfing, elle en devient le cœur opératoire, capable d’orchestrer des perceptions collectives artificielles avec une précision telle qu’elle rend obsolètes les formes plus anciennes de persuasion de masse.

Ce glissement, de la parole programmée à la perception partagée, souligne combien l’astroturfing moderne relève moins de la supercherie que d’un travail de cadrage subtil, rendu possible par la puissance des outils d’analyse et de simulation comportementale. Mais cette montée en sophistication technique ne dispense pas d’un examen critique : à partir de quand ces dispositifs franchissent-ils une ligne rouge juridique ou éthique ? Et selon quels critères peut-on encore distinguer une influence légitime d’une manipulation dissimulée ? C’est ce que nous allons explorer dans la prochaine section.

3 - Zone réglementaire et perception publique : où commence réellement la manipulation ?

À mesure que les pratiques d’astroturfing se raffinent et s’intègrent aux logiques de communication stratégique, la question centrale n’est plus de savoir si elles existent (elles sont déjà là), mais de déterminer à quelles conditions elles deviennent illégitimes, voire illégales. Cette distinction, souvent floue, repose sur une double frontière : celle du droit, d’une part, et celle de l’acceptabilité sociale, d’autre part. L’enjeu pour les organisations ne consiste donc pas uniquement à éviter la sanction judiciaire, mais à anticiper le basculement réputationnel susceptible de survenir dès lors qu’une tentative d’influence est perçue comme abusive ou déloyale.

Sur le plan juridique, la régulation explicite de l’astroturfing demeure partielle, souvent indirecte et hétérogène selon les juridictions. En droit européen, certaines dispositions encadrent la publicité dissimulée ou la manipulation de l’information — notamment à travers la directive sur les pratiques commerciales déloyales (2005/29/CE) ou les plus récents règlements relatifs aux services numériques (DSA). L’astroturfing peut tomber sous le coup de ces législations dès lors qu’il dissimule une intention marchande ou politique sous une apparence d’engagement spontané. Mais, dans la majorité des cas, la ligne de partage reste interprétative : ce n’est pas tant le message qui est sanctionné, que l’opacité de sa provenance. Or, comme toute technique d’influence indirecte, l’astroturfing joue précisément sur cette ambiguïté. C’est pourquoi il est essentiel que la structure qui vous accompagne dans votre stratégie dispose de professionnels du droit capables d’en baliser les contours en temps réel.

À cela s’ajoute un filtre encore plus mouvant : celui de la perception sociale. Ce qui est légal peut être jugé toxique par l’opinion publique ; à l’inverse, une transgression légère des normes peut être tolérée, voire saluée, si elle est perçue comme une contre-offensive légitime dans un rapport de force asymétrique. L’histoire récente de la communication politique et militante regorge d’exemples où des dispositifs de mobilisation artificielle ont été reçus très différemment selon les intentions perçues, la cohérence du message, ou la nature du contexte. L’éthique de l’astroturfing ne relève donc pas d’un simple code moral : elle se déploie dans un espace d’interprétation mouvant, où la légitimité d’un acte dépend autant de sa cible que de son apparence.

Dans ce contexte, il devient stratégique, pour tout acteur public ou privé souhaitant intégrer ce type de levier dans son dispositif d’influence, de raisonner en termes de proportionnalité, de cohérence narrative et de traçabilité maîtrisée. La proportionnalité suppose une forme de retenue : plus l’objectif poursuivi est sensible (transformation d’un comportement, orientation d’un débat, activation d’un clivage), plus le dispositif devra être calibré avec finesse. La cohérence narrative désigne la capacité du message à s’inscrire dans un récit global, crédible et stable, en phase avec l’identité perçue de l’émetteur. Quant à la traçabilité maîtrisée, elle désigne cette zone grise tactique où des indices volontairement laissés permettent, en cas de controverse, de revendiquer l’action sans sombrer ni dans l’anonymat intégral, ni dans le cynisme manipulateur.

Ainsi comprise, la régulation de l’astroturfing ne consiste pas à tracer une ligne immuable entre le bien et le mal, mais à développer une sensibilité stratégique à la réception sociale, adossée à une connaissance précise des normes juridiques. Car dans un environnement informationnel hautement instable, où tout peut être capté, amplifié et détourné en quelques heures, la frontière entre influence maîtrisée et disqualification brutale ne tient parfois qu’à un mot mal placé, ou à une narration mal contrôlée.

II. Mesurer le “bilan coût‑bénéfice” grâce à l’IA : vers un utilitarisme appliqué

Si l’on accepte que l’astroturfing, dans ses formes les plus évoluées, ne puisse plus être réduit à une simple manœuvre de dissimulation, mais qu’il participe d’une logique plus large de légitimation narrative dans un espace public devenu instable, alors il devient nécessaire de se demander non pas seulement comment l’éviter, mais dans quelles conditions il pourrait être encadré sans être neutralisé. Car il ne s’agit pas ici d’autoriser par défaut une pratique controversée, ni d’en chercher une impossible réhabilitation morale ; il s’agit de poser les termes d’une réflexion lucide sur les outils que les organisations peuvent mobiliser lorsqu’elles se trouvent confrontées à des asymétries d’attention, à des déséquilibres de visibilité, ou à des formes de contestation structurée auxquelles la communication conventionnelle ne suffit plus à répondre. Ce n’est donc pas une éthique d’intention qu’il faut convoquer — toujours plus facile à afficher qu’à vérifier —, mais une éthique instrumentée, fondée sur l’analyse des effets, sur la traçabilité des processus, sur l’ajustement contextuel des moyens aux enjeux poursuivis. En d’autres termes, il ne s’agit pas tant de trancher une fois pour toutes la question de la légitimité de l’astroturfing, que d’en interroger les formes, les seuils et les finalités, à partir de critères opératoires et non simplement déclaratifs.

1 – Objectiver l’impact : vers une mesure raisonnée de l’efficacité sociale

Toute tentative de régulation crédible suppose une capacité préalable à observer, à mesurer, à qualifier les effets d’une pratique sur le champ dans lequel elle s’inscrit. L’astroturfing, dès lors qu’il cesse d’être envisagé comme une opération marginale ou honteuse, appelle une réflexion rigoureuse sur ses performances réelles, mais aussi sur les conséquences (directes ou latentes) qu’il produit sur les écosystèmes discursifs qu’il active. On ne peut prétendre encadrer ce que l’on ne sait ni décrire, ni évaluer et c’est précisément ce qui a manqué jusqu’ici dans le débat public autour de cette notion : des critères opératoires permettant d’en juger autrement que par des réactions morales, souvent légitimes, mais trop peu sensibles à la diversité des contextes d’usage.

La première exigence consiste à déplacer la focale : il ne s’agit pas de savoir si l’astroturfing « fonctionne » dans l’absolu (la réponse est triviale), mais d’identifier comment il fonctionne, sur qui, dans quelle temporalité, et avec quelles conséquences à moyen terme sur la qualité du débat ou la stabilité d’un climat social donné. Cela suppose d’articuler plusieurs registres d’analyse : d’une part, des indicateurs quantitatifs (taux d’exposition, vitesse de propagation, niveaux d’engagement, pics conversationnels, retombées presse) ; d’autre part, des marqueurs plus subtils, plus qualitatifs, comme les effets de cadrage narratif, les évolutions de ton dans les conversations spontanées, les déplacements sémantiques dans les représentations collectives. C’est à ce croisement (entre le mesurable et le perceptible) que peut émerger une intelligence stratégique du phénomène.

L’intelligence artificielle joue ici un rôle ambivalent, mais décisif. Elle permet, d’une part, d’orchestrer les campagnes en identifiant les zones d’influence réactive, les publics sensibles, les thématiques prêtes à basculer dans un effet d’alignement discursif ; mais elle offre aussi, en miroir, des outils d’analyse de plus en plus performants pour évaluer ex post les dynamiques enclenchées. On peut ainsi tracer, avec une finesse croissante, les trajectoires d’un mot, d’un hashtag, d’un argument, ou d’une posture rhétorique — et observer leur ancrage dans le tissu numérique, leur réappropriation, leur détournement ou leur dilution. Ce travail d’analyse, encore sous-exploité, constitue pourtant la seule base solide sur laquelle fonder une véritable doctrine d’usage : il permet de sortir de la logique du « coup médiatique » pour entrer dans une réflexion sur la transformation des contextes, sur la réversibilité des effets, sur la soutenabilité éthique d’un dispositif à l’échelle de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois.

Enfin, cette démarche de mesure ne peut être dissociée d’une attention portée à ce que l’on pourrait appeler les « effets latéraux » : le bruit généré, l’irritabilité suscitée, les réactions défensives provoquées chez les adversaires ou les publics indifférents, les risques de saturation ou de fatigue informationnelle. Car une opération d’astroturfing n’existe jamais seule ; elle s’insère dans un environnement, entre en résonance avec d’autres actions de communication, parfois en concurrence avec celles de ses alliés ou de ses propres relais. Objectiver son impact, c’est donc aussi en évaluer la cohérence d’ensemble, sa compatibilité avec les valeurs portées par l’organisation, et sa capacité à générer des effets de second ordre qui ne ruinent pas, à terme, les gains initiaux. C’est à ce prix seulement que l’astroturfing peut cesser d’être un artifice pour devenir un outil, c’est-à-dire un moyen orienté, mesurable, perfectible.

Objectiver l’impact ne suffit pas, cependant, à garantir une pratique maîtrisée. Mesurer les effets d’une campagne, aussi précisément soit-il, ne dit encore rien des principes qui devraient en guider l’usage, ni des dispositifs à mettre en place pour éviter les dérives tactiques ou les emballements symboliques. Si l’astroturfing doit être envisagé comme un levier stratégique sous conditions, alors ces conditions doivent être formulées, non de manière théorique ou abstraite, mais à partir de critères concrets, opérationnels, intégrés à la chaîne de décision. C’est précisément ce que nous allons examiner maintenant : les modalités d’un encadrement crédible, exigeant et compatible avec les contraintes de l’action.

2 – Construire un cadre d’action : entre règles internes, transparence contrôlée et responsabilité partagée

S’il est possible d’envisager l’astroturfing comme un instrument d’influence stratégique à encadrer plutôt qu’à bannir, encore faut-il qu’il soit inscrit dans un cadre d’action clair, fondé sur des principes explicites, traduits dans des protocoles concrets. Car en l’absence d’une structure interne de régulation, le risque n’est pas seulement celui d’un dérapage éthique ou juridique ; c’est aussi celui d’un affaiblissement de la légitimité organisationnelle, d’une perte de cohérence narrative, ou d’un brouillage durable de la ligne éditoriale. Autrement dit, ce qui se joue ici ne concerne pas uniquement la conformité, mais l’intégrité stratégique de l’action.

Ce cadre ne peut pas être purement déclaratif ; il doit reposer sur des mécanismes effectivement activables dans le déroulement des opérations. Cela commence par l’existence de règles internes, élaborées non pour afficher une bonne volonté de surface, mais pour orienter les décisions tactiques en situation : critères de déclenchement d’une opération, délimitation des zones d’intervention, validation croisée des contenus produits, seuils d’acceptabilité des effets recherchés. Ces règles, pour être efficaces, ne doivent pas être pensées comme des garde-fous extérieurs, mais comme des instruments de pilotage souple, adaptables, mais fermes sur les principes. Elles doivent être connues des équipes opérationnelles, partagées avec les décideurs, et régulièrement réévaluées à la lumière des retours d’expérience.

Vient ensuite la question de la transparence — question délicate, car elle ne saurait être tranchée de manière binaire. Il ne s’agit pas d’exiger une visibilité complète sur l’ensemble des campagnes, ce qui reviendrait à les rendre inopérantes ; mais de penser une forme de transparence ajustée, interprétable, que l’on pourrait qualifier de « contrôlée ». Cela peut passer, dans certains cas, par l’intégration de signaux volontairement ambigus : un ton, une signature discursive, une référence indirecte qui permet, a posteriori, d’identifier l’origine ou l’intention d’un contenu sans en compromettre immédiatement l’efficacité. Cette transparence partielle, si elle est bien pensée, joue un double rôle : elle protège l’organisation d’un soupçon excessif, et elle crée les conditions d’une possible requalification stratégique en cas de crise. Ce n’est pas une exposition, c’est une forme de responsabilité discrète, mais assumée.

Enfin, ce cadre d’action ne peut pas reposer sur un acteur unique. Il doit être conçu dans une logique de responsabilité partagée, qui implique, à des niveaux différents, les communicants, les juristes, les décideurs politiques ou institutionnels, et parfois les partenaires externes (agences, plateformes, relais informels). Ce partage n’est pas une dilution de la responsabilité individuelle, mais une reconnaissance de la complexité des environnements dans lesquels ces pratiques s’inscrivent : aucun acteur ne peut à lui seul anticiper l’ensemble des effets, ni porter l’intégralité de la charge symbolique d’une opération. Ce qui est en jeu, c’est donc moins la distribution des rôles que l’articulation des compétences, et la construction progressive d’une culture commune de l’influence raisonnée.

En d’autres termes, on ne construit pas une éthique d’usage en dehors de l’action ; on l’élabore dans l’épaisseur des situations concrètes, à partir des tensions qu’elles génèrent, des responsabilités qu’elles engagent et des arbitrages qu’elles rendent nécessaires. Ce faisant, nous retrouvons ici la pensée de Paul Ricœur, pour qui l’éthique relève avant tout d’une sagesse pratique : une manière de juger depuis l’intérieur de l’agir, attentive à la visée du bien mais toujours consciente des contraintes propres à chaque contexte, des conflits de devoirs et des médiations nécessaires. Et si cette exigence d’encadrement ne garantit jamais l’irréprochabilité d’une campagne, elle constitue néanmoins le signe d’une maturité stratégique : celle qui permet d’assumer une décision, d’en corriger les dérives éventuelles, et d’en répondre sans se retrancher dans l’opacité.

3 – Articuler légitimité et utilité : vers une éthique contextuelle et finalisée

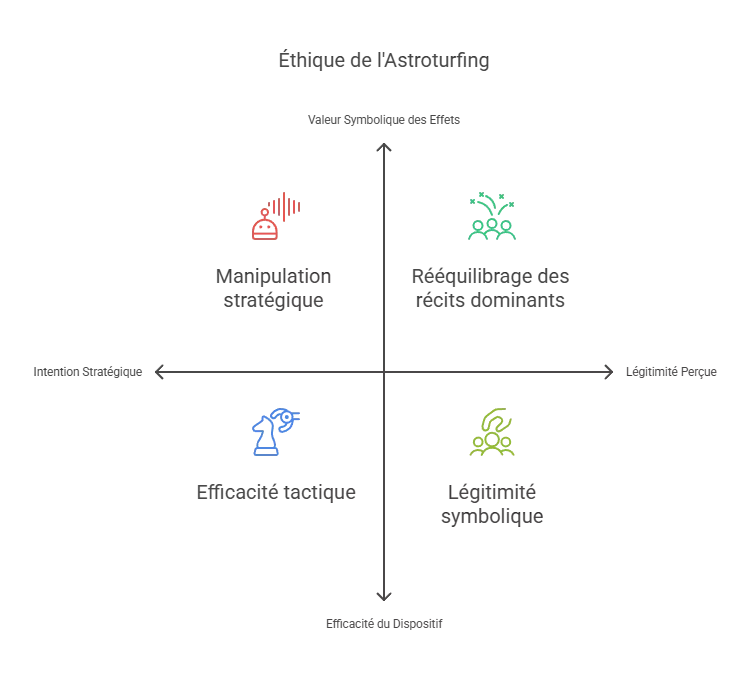

Toute tentative sérieuse de penser l’éthique de l’astroturfing se heurte tôt ou tard à un dilemme fondateur : celui qui oppose l’intention stratégique à la légitimité perçue, l’efficacité d’un dispositif à la valeur symbolique de ses effets. Autrement dit, ce qui est utile peut-il être justifié ? Et selon quelles conditions un usage risqué (car il touche à la simulation, à la dissimulation, à la fabrication d’un consensus) peut-il trouver une forme de légitimité qui dépasse la seule logique du résultat ? Il ne s’agit pas ici de résoudre abstraitement ce dilemme, mais d’en reconfigurer les termes à partir de la réalité des pratiques d’influence telles qu’elles s’exercent dans des environnements saturés, instables, exposés à des asymétries structurelles de parole et de visibilité.

Car il faut le reconnaître : dans de nombreux cas, les organisations qui mobilisent ce type de levier ne le font pas par goût du contournement, mais parce qu’elles se trouvent confrontées à des rapports de force biaisés, à des récits dominants difficiles à déplacer, à des formes d’inertie médiatique ou institutionnelle qui rendent les voies classiques d’expression inopérantes. L’astroturfing, dans ces configurations, devient moins un outil de manipulation qu’un instrument de rééquilibrage. Il ne vise pas à imposer une vérité, mais à ouvrir une brèche dans un espace déjà saturé d’opinions stabilisées. Cela ne le justifie pas en soi, mais cela en change profondément la nature : il ne s’agit plus d’un abus d’influence, mais d’une tentative, parfois maladroite, de rendre audible une position exclue du débat visible.

C’est dans cette perspective qu’une éthique contextuelle et finalisée prend tout son sens. Elle est contextuelle, parce qu’elle ne juge pas l’usage à partir de règles abstraites ou immuables, mais à partir de l’environnement dans lequel il prend forme : rapports de force existants, vulnérabilité des publics visés, degré de saturation discursive. Elle est finalisée, parce qu’elle exige que l’objectif poursuivi soit lui-même soumis à une exigence de justification : il ne s’agit pas simplement de défendre un intérêt ou de soutenir une cause, mais d’inscrire une prise de parole dans une dynamique constructive, tournée vers la représentation, la réparation, ou le rééquilibrage d’un espace d’expression déséquilibré. Ce n’est pas l’usage qui est neutre ou non ; c’est l’intention qui lui donne sa direction, et les effets qu’elle cherche à produire dans un cadre donné qui en conditionnent la recevabilité. Pour approfondir cette articulation, nous pouvons ici encore nous appuyer sur Paul Ricœur, qui définit l’éthique comme une visée de la vie bonne, inséparable de l’action située, soucieuse non seulement de son intention première, mais également des conséquences qu’elle engendre dans un monde concret et partagé.

Ce déplacement du regard (du moyen vers le but, de la norme abstraite vers la situation concrète) permet d’envisager une posture éthique non comme une instance de censure, mais comme un cadre décisionnel renforcé. Il ne s’agit plus d’interdire ou de tolérer selon des critères binaires, mais de confronter chaque action possible à trois questions simples : dans quel contexte s’inscrit-elle ? À quoi répond-elle ? Et vers quoi tend-elle ? C’est ce type de questionnement, exigeant mais opératoire, qui rend possible une stratégie d’influence assumée, sans cynisme, mais sans naïveté non plus.

III. Réalisme politique : quand et pour qui l’astroturfing peut être légitime

Si l’astroturfing, dans sa forme contemporaine, peut être envisagé comme un levier d’influence circonstancié, encadré et justifiable, encore faut-il qu’il puisse s’inscrire durablement dans une stratégie globale, cohérente et maîtrisée. Il ne suffit pas de définir des garde-fous éthiques ou d’évaluer les effets d’une opération isolée ; il s’agit désormais de penser les conditions d’une intégration fine à l’architecture d’influence existante, en tenant compte des équilibres narratifs, des lignes éditoriales, des canaux complémentaires et des temporalités différenciées. Ce travail implique, pour les organisations qui choisissent de ne pas se couper de ce type de levier, de réfléchir à sa juste place dans la hiérarchie des instruments mobilisables, à la manière de l’assumer sans s’exposer inutilement, et aux modalités concrètes de son inscription dans une culture stratégique pérenne, capable d’apprendre, d’ajuster, de transmettre. À ce stade, ce n’est plus une tactique qui est en jeu, mais une doctrine en devenir.

1 – Intégrer l’astroturfing à l’architecture globale d’influence : cohérence, complémentarité, gradation

Il serait réducteur, voire stratégiquement risqué, de continuer à envisager l’astroturfing comme une technique isolée, extérieure aux logiques classiques de communication et d’influence ; autrement dit, comme un levier secondaire, réservé aux contextes critiques ou aux offensives périphériques, sans véritable inscription dans l’économie générale du récit stratégique d’une organisation. Une telle approche, bien qu’encore largement répandue, empêche de reconnaître la valeur tactique réelle de ces dispositifs lorsqu’ils sont pensés, non comme des outils d’exception, mais comme des composants ajustables d’une architecture d’influence complexe, articulée à plusieurs niveaux. Dès lors qu’il s’agit non plus simplement de se faire entendre, mais d’agir sur les dynamiques perceptives, les représentations dominantes et les seuils d’attention collective, il devient nécessaire d’envisager l’astroturfing comme un élément intégré, et non comme une simple manœuvre opportuniste.

Pour ce faire, il convient de réinscrire cette pratique dans une logique de complémentarité ; car l’astroturfing, en lui-même, ne constitue ni une stratégie, ni une ligne éditoriale : il agit comme amplificateur, révélateur ou perturbateur, selon les cas, et c’est en cela qu’il prend sens. Il peut servir à soutenir un message en cours de déploiement, à préfigurer un changement de positionnement, à déplacer un centre de gravité discursif devenu défavorable ; il peut, dans d’autres cas, permettre de tester des éléments de langage en périphérie, de créer une tension interprétative ou de préparer un terrain pour une prise de parole plus explicite. Cependant, pour que cette action soit pertinente, elle doit être calibrée en fonction des autres instruments mobilisés : c’est-à-dire pensée non en opposition à la communication organique, mais comme un registre de simulation ajustée, qui s’articule avec les opérations médiatiques, les contenus de fond, les relations publiques et les signaux symboliques.

Ce niveau d’intégration exige une cohérence globale, qui ne peut se limiter à une homogénéité superficielle des messages ; il s’agit plutôt de maintenir, à travers des formats et des canaux différenciés, une continuité dans les intentions, les postures, les valeurs mobilisées. Cela suppose un travail fin d’alignement narratif : la voix simulée ne doit pas dissoner avec la voix officielle ; la mobilisation orchestrée doit apparaître comme plausible, c’est-à-dire compatible avec le climat discursif général que l’organisation contribue à construire. En ce sens, l’astroturfing ne réussit que lorsqu’il n’est pas identifié comme tel — non parce qu’il aurait été dissimulé habilement, mais parce qu’il s’inscrit naturellement dans l’écosystème sémantique déjà mis en circulation. La crédibilité perçue, ici, ne repose pas sur la vérifiabilité des origines, mais sur la fluidité des résonances.

Par conséquent, toute stratégie sérieuse impliquant ce type de levier suppose une réflexion préalable sur la gradation des dispositifs. L’astroturfing ne gagne rien à être utilisé en surplomb, de manière brutale ou mécanique ; il devient efficace lorsqu’il est situé au bon niveau de discrétion, dans un moment précis, avec un objectif mesuré. Il existe des contextes où une intervention légère, presque imperceptible, peut suffire à provoquer un déplacement ; d’autres où une orchestration plus dense, plus visible, peut se justifier temporairement. Mais dans tous les cas, c’est la capacité à articuler ce levier à l’ensemble de la séquence d’influence qui en conditionne la légitimité et l’efficacité. À ce titre, l’astroturfing ne doit ni précéder, ni remplacer l’élaboration stratégique : il n’en est qu’une expression circonstanciée, qu’il convient de manier avec rigueur, proportion, et sens du tempo.

Cette articulation stratégique ne saurait toutefois suffire, si elle ne s’accompagne pas d’une réflexion sur les formes d’assomption tactique de la pratique elle-même. En d’autres termes, intégrer l’astroturfing à une architecture d’influence ne consiste pas seulement à l’utiliser au bon moment, dans le bon cadre et avec le bon dosage ; cela suppose aussi de décider, en amont, comment l’assumer, jusqu’où le revendiquer, et à quel degré de visibilité l’exposer. Car dans un environnement informationnel où la traçabilité devient la norme, où les publics sont de plus en plus sensibles aux formes d’instrumentalisation, et où les dénonciations s’inscrivent dans des logiques de réputation instantanée, toute opération simulée non assumée court le risque d’un retour critique amplifié. C’est précisément dans cette zone de tension — entre la nécessité de l’opacité tactique et l’exigence croissante de responsabilité narrative — que se pose la question de la revendication implicite, des signaux faibles, et des formes d’exposition maîtrisées.

2 – Assumer sans exposer : formes de revendication implicite et stratégie du signal faible

Dans une époque marquée par une exigence croissante de transparence, où la traçabilité des discours, des émetteurs et des intentions devient un réflexe collectif autant qu’un impératif médiatique, il n’est plus réaliste d’imaginer qu’une opération d’astroturfing puisse rester entièrement opaque sans conséquences. Toute dissimulation prolongée, dès lors qu’elle est identifiée, tend à produire un effet de retour disproportionné, qui vient invalider non seulement le contenu diffusé, mais aussi la légitimité de celui qui en est à l’origine. Pourtant, l’exposition frontale de ce type de dispositif est rarement tenable : elle en ruinerait la logique même, qui repose sur l’apparence d’une spontanéité, d’un mouvement perçu comme exogène, même s’il est en réalité structuré. Il faut donc apprendre à assumer sans exposer : à penser des formes d’assomption discrète, lisible pour ceux qui savent interpréter, mais sans basculer dans une revendication explicite qui court-circuiterait la mécanique d’influence recherchée.

Cette logique suppose l’élaboration d’un registre tactique intermédiaire, dans lequel la revendication n’est pas absente, mais distribuée en signes faibles, en marques ambiguës, en indices interprétables selon le niveau d’attention et de compétence du récepteur. Cela peut prendre la forme d’un choix stylistique reconnaissable, d’une rhétorique de l’ironie maîtrisée, d’un ton volontairement surjoué qui, pour certains publics, fonctionnera comme un clin d’œil, une signature implicite. D’autres fois, il s’agira d’intégrer dans le message ou dans sa diffusion des éléments qui permettent, a posteriori, d’en retracer la source sans en avoir eu la preuve immédiate : références croisées, allusions codées, cohérence thématique avec une campagne parallèle. Ce sont ces dispositifs (ni totalement invisibles, ni vraiment assumés) qui permettent aujourd’hui de construire une présence dissimulée, une forme d’énonciation stratégique qui accepte la possibilité d’être reconnue sans se présenter d’emblée.

Ce type de posture n’est pas sans risque, mais il répond à une nécessité : celle de maintenir un contrôle narratif minimal, même dans des opérations fondées sur la simulation d’adhésion. Car une opération d’astroturfing non revendiquée et non traçable devient, en cas de crise, ingérable. À l’inverse, une opération partiellement lisible, dotée d’un niveau de reconnaissance différée, permet à l’organisation qui l’a initiée de réinvestir le récit si nécessaire, de justifier l’intention, d’assumer le geste sans en avoir dévoilé l’ingénierie dès le départ. Cette revendication différée constitue donc un atout stratégique : elle permet, dans certaines configurations, de transformer une critique potentielle en récit maîtrisé, en geste assumé, voire en posture politique — à condition, bien sûr, que la cohérence avec les valeurs affichées soit maintenue et que l’organisation dispose, en interne, des ressources narratives et juridiques pour assumer ce retournement.

En définitive, il ne s’agit pas d’exposer brutalement ce qui a été construit dans la subtilité, ni de cacher indéfiniment ce qui risque tôt ou tard d’être révélé ; il s’agit de trouver un point d’équilibre, un degré d’opacité stratégique suffisamment stable pour préserver l’efficacité de l’action, mais suffisamment poreux pour permettre, le moment venu, une requalification narrative. Cette revendication implicite, loin d’être un contournement de la responsabilité, s’inscrit dans une logique d’anticipation narrative que Paul Ricœur éclaire avec force : « Être imputable, c’est pouvoir être raconté, mais aussi se reconnaître dans ce qui est raconté » dans Soi-même comme un autre. Il ne s’agit donc pas ici de fuir l’exposition, mais de différer volontairement l’instant du récit, afin de conserver la maîtrise interprétative d’un acte dont la portée ne peut, dans l’instant, être ni dévoilée ni niée. En ce sens, la stratégie du signal faible n’est pas une ruse ; c’est une forme d’agir narratif, pensée pour être justifiable sans être immédiatement visible.

Assumer sans exposer, construire des dispositifs d’énonciation implicite, maintenir la possibilité d’une requalification narrative : autant de gestes qui relèvent moins de l’opération ponctuelle que d’une vision stratégique du temps long. Car une campagne, si sophistiquée soit-elle, ne vaut que par sa capacité à s’inscrire dans une architecture cohérente, révisable, et transmissible. Dès lors, l’astroturfing ne peut rester un artefact marginal ou un geste isolé : il doit, s’il veut devenir un levier d’influence maîtrisé, être accompagné d’une réflexion sur sa pérennité, sa reproductibilité, et son intégration progressive dans la culture opérationnelle de l’organisation. C’est cette dimension structurelle et apprenante que nous allons maintenant explorer.

3 – Construire dans le temps : pérenniser la pratique par l’apprentissage, l’évaluation et la doctrine

Une stratégie d’influence n’est jamais la simple répétition d’un geste efficace ; elle repose, au contraire, sur un processus cumulatif, fait d’ajustements, d’arbitrages, de réévaluations progressives ; bref, d’un apprentissage lent et structurel qui permet de transformer l’expérience ponctuelle en savoir stratégique. Si l’on admet que l’astroturfing, dans certaines configurations, peut jouer un rôle tactique légitime, alors il devient impératif de penser les conditions de sa pérennisation maîtrisée : non pour en faire un réflexe ou un standard, mais pour éviter qu’il ne reste un angle mort du pilotage stratégique, soumis à l’improvisation ou à l’opacité interne. À ce niveau, l’enjeu n’est plus seulement de maîtriser un outil ; il s’agit de bâtir une doctrine d’usage, structurée, critiquable, transmissible : en un mot, responsable.

Ce travail de formalisation repose d’abord sur une exigence de capitalisation : toute opération significative (réussie, inaboutie, ou même partiellement problématique) doit faire l’objet d’un retour d’expérience rigoureux, consigné dans un format structuré, intégrant les paramètres d’intention, de mise en œuvre, d’effet réel et de réception externe. Sans cette mémoire analytique, il est impossible de faire émerger des critères d’efficacité propres à l’organisation, ni d’identifier les seuils de risque (réputationnel, juridique, narratif) qui doivent encadrer les usages futurs. À travers ce travail réflexif, c’est une première couche doctrinale qui se forme : non pas un ensemble de règles fixes, mais une grammaire des possibles, fondée sur l’expérience, la correction, la reformulation.

À cela s’ajoute la nécessité de mettre en place des protocoles d’évaluation périodique, capables d’interroger non seulement l’impact externe des dispositifs, mais aussi leur cohérence avec l’évolution des objectifs, du positionnement institutionnel, et du climat culturel dans lequel l’organisation opère. Car une pratique d’influence n’est jamais isolée de son époque : ce qui pouvait passer pour un geste audacieux à un moment donné peut, dans un autre contexte, devenir un facteur de décrédibilisation ou de tension interne. Il faut donc, à intervalles réguliers, prendre le temps d’éprouver la validité des méthodes, de les confronter à des cas concrets récents, d’en faire le test à la lumière de nouvelles données sociales, médiatiques ou technologiques. Loin de figer la doctrine, ce travail permet de la maintenir vivante, mobile, ajustable et donc fidèle à sa finalité stratégique.

Enfin, toute pérennisation véritable suppose un partage maîtrisé de cette doctrine auprès des équipes concernées, dans un cadre à la fois confidentiel et structurant. Il ne s’agit pas de former indistinctement, ni de banaliser un levier qui, par définition, engage une forme de responsabilité discrète ; mais de construire, au sein d’un cercle restreint, une culture commune de l’usage indirect, fondée sur la compréhension des risques, la lisibilité des critères de déclenchement, et la possibilité de délibérer en amont. Ce niveau d’internalisation est crucial : sans lui, l’astroturfing demeure un geste tactique, potentiellement efficace mais structurellement instable. Avec lui, il devient un instrument stratégique à part entière, inscrit dans une gouvernance mature, capable d’assumer ses marges d’incertitude comme partie intégrante de l’action.

Ainsi compris, l’astroturfing ne relève plus d’un simple artifice rhétorique, ni d’un contournement marginal de la communication publique ; il devient, à condition d’être intégré avec rigueur et assumé avec discernement, un levier d’influence potentiellement légitime, dès lors qu’il s’inscrit dans une stratégie globale, pilotée, et soumise à une exigence continue d’évaluation. Son efficacité ne réside pas seulement dans sa capacité à produire un effet immédiat, mais dans la manière dont il est articulé à un récit plus large, inscrit dans le temps, analysé, transmis. Encore faut-il, pour que cette intégration soit pleinement recevable, qu’elle ne se limite pas à une rationalité instrumentale ; elle doit pouvoir s’inscrire dans un cadre de justification éthique, qui permette à l’organisation de répondre de ses choix, non seulement devant ses alliés ou ses opposants, mais devant les conditions mêmes de sa légitimité. C’est à cette exigence : penser une éthique opérationnelle de l’astroturfing à la hauteur des défis contemporains que se consacre désormais la dernière partie de cet article.

IV. Mettre en place un protocole de gouvernance et de responsabilité

Si l’astroturfing peut, dans certaines configurations, devenir un levier stratégique assumé, encore faut-il qu’il puisse l’être sans précariser la légitimité de l’organisation qui y recourt. Car toute stratégie d’influence, même maîtrisée, porte en elle une forme de vulnérabilité symbolique : à trop vouloir contrôler les perceptions, on finit parfois par affaiblir la confiance ; à dissimuler sans précaution, on fragilise la responsabilité. Dès lors, il ne s’agit plus seulement de savoir comment utiliser l’astroturfing de manière efficace ou discrète, mais de poser les conditions dans lesquelles son usage peut être défendable, c’est-à-dire compréhensible, justifiable, et inscrit dans un rapport équilibré entre moyens et fins. Cette réflexion ne relève ni de la morale abstraite, ni d’une technicité juridique close sur elle-même : elle s’inscrit dans une éthique appliquée, pensée depuis l’intérieur de l’action, soucieuse des intentions mais attentive aux effets, construite à partir de critères discutables, transmissibles et capables d’encadrer la pratique sans en stériliser l’agilité.

C’est cette exigence d’une éthique opérationnelle (ni naïve, ni cynique) qui constitue désormais le cœur de la réflexion. Une éthique qui ne condamne pas d’emblée la manipulation implicite, mais qui en interroge la portée ; qui n’idéalise pas la transparence, mais qui reconnaît la valeur de la cohérence ; qui n’élude pas la question du pouvoir, mais cherche à en baliser les usages. Pour qu’un astroturfing soit éthiquement tenable, il ne suffit pas qu’il soit techniquement réussi ou juridiquement tolérable : il faut qu’il s’inscrive dans une forme de lucidité stratégique, appuyée sur un cadre de critères, de procédures, et de postures assumées. C’est à cette triple exigence : légitimation, formalisation, et exposition maîtrisée que répond la présente partie.

1 – Poser les conditions d’une légitimité stratégique : finalité, asymétrie, contre-discours

Avant même de penser des règles de procédure ou des seuils de renoncement, toute démarche éthique sérieuse appliquée à l’astroturfing doit commencer par une interrogation de fond : dans quels cas, et sous quelles conditions, une telle pratique peut-elle prétendre à une forme de légitimité stratégique ? En d’autres termes, il ne s’agit pas ici de distinguer a priori ce qui serait autorisé de ce qui serait interdit (les cadres juridiques existent déjà pour cela, aussi lacunaires soient-ils) mais bien de poser les critères qui permettent, dans un contexte donné, de considérer qu’un usage indirect d’influence ne relève pas d’une simple manipulation, mais d’une réponse proportionnée, contextualisée et potentiellement justifiable. Trois dimensions doivent, à ce titre, être examinées en priorité : la finalité poursuivie, le rapport d’asymétrie initial, et la fonction contre-discursive que peut remplir l’opération.

La première condition, souvent négligée dans les débats normatifs, concerne la finalité même de l’intervention. Une action d’astroturfing peut être perçue très différemment selon qu’elle vise à étouffer un débat ou à le faire émerger, à camoufler un avantage ou à rétablir une équité narrative. Il ne s’agit pas de sanctifier l’intention (une bonne cause ne légitime pas tout) mais d’analyser si l’objectif poursuivi s’inscrit dans une logique de clarification, d’expression ou de rééquilibrage, ou bien s’il tend au contraire à verrouiller le jeu public, à masquer des intérêts dominants ou à créer de fausses convergences. Dans les contextes où la parole est libre et équilibrée, l’usage de la simulation peut rapidement apparaître superflu, voire toxique ; en revanche, dans des situations de saturation discursive ou de verrouillage symbolique, il peut devenir un levier d’expression alternative, à condition qu’il reste proportionné à la situation.

D’où la seconde condition, fondamentale : l’existence d’un rapport d’asymétrie informationnelle ou symbolique. Une opération d’astroturfing déployée par un acteur ultra-dominant pour renforcer sa visibilité ou affaiblir une critique marginale pose évidemment un problème de fond. À l’inverse, lorsqu’une organisation minoritaire, un acteur émergent ou un point de vue en décalage avec les récits dominants utilise ce levier pour exister dans un espace médiatique saturé, la question de la légitimité se pose autrement : il ne s’agit plus d’un abus de pouvoir, mais d’une tactique de visibilité dans un champ inégal. Cette lecture asymétrique ne supprime pas les exigences éthiques ; elle les reconfigure. Elle invite à évaluer l’usage non seulement à partir du geste, mais à partir de la position de celui qui l’emploie et des rapports de force qu’il affronte.

Enfin, la troisième condition concerne la nature du discours produit : un astroturfing peut être purement distractif, ou au contraire contribuer à l’émergence d’un contre-discours structuré, qui introduit une tension interprétative dans l’espace public. C’est là que se joue la frontière entre la simple viralisation artificielle d’un bruit inutile et la stimulation d’un débat enfoui, voire refoulé. Si le contenu simulé reste dans les marges d’un discours critique, s’il propose une lecture alternative, s’il permet de faire émerger une position négligée sans travestir la réalité, alors il peut (sous condition) s’inscrire dans une fonction régénérative du débat démocratique. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il permet de reformuler un problème dans un langage audible pour des publics qui n’y accédaient pas, ou lorsqu’il introduit une ironie stratégique qui révèle l’angle mort d’un consensus trop bien installé.

C’est donc à l’articulation de ces trois dimensions : finalité, asymétrie, contre-discours, qui peut construire une première évaluation de la légitimité d’un usage. Non pour décider mécaniquement, mais pour créer un espace d’analyse lucide, dans lequel une organisation peut, en conscience, estimer si l’opération envisagée relève d’une stratégie défendable ou d’une dérive à éviter. Toute éthique appliquée commence ici : non par une norme extérieure, mais par une capacité à interroger le sens, la position et l’impact d’un acte avant de le produire.

Reconnaître qu’une opération d’astroturfing peut, dans certaines conditions, être stratégiquement légitime, ne dispense pas pour autant de définir des balises concrètes encadrant sa mise en œuvre. Car une action, aussi bien intentionnée soit-elle, peut produire des effets non anticipés ; de même, une asymétrie initialement justifiée peut évoluer, se renverser, ou perdre sa validité au fil du temps. Pour éviter que l’exception ne devienne routine, ou que l’outil ne soit perverti par l’absence de garde-fous, il devient impératif de formaliser un cadre procédural rigoureux, capable de guider la décision ex ante, d’alerter en temps réel, et de fixer des seuils clairs à partir desquels l’organisation doit suspendre, ajuster ou renoncer. C’est à cette exigence de méthode que répond désormais la seconde étape de cette réflexion.

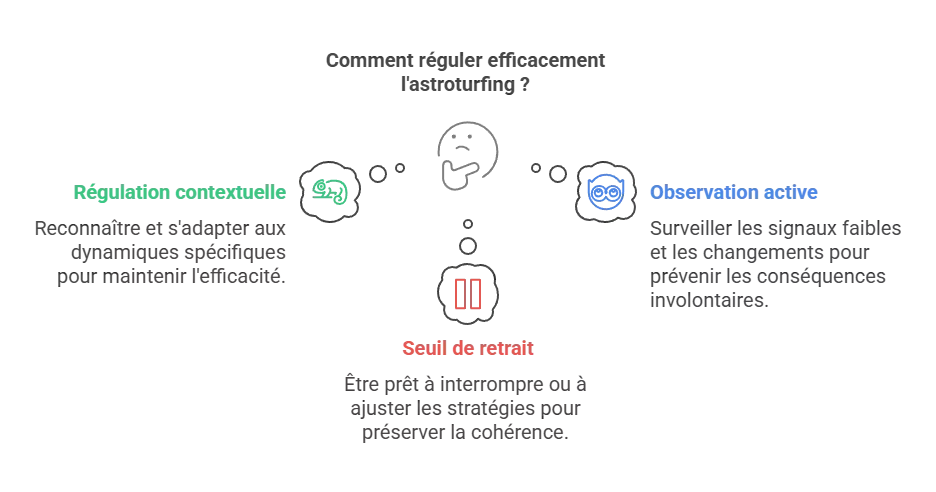

2 – Piloter l’usage en contexte : marges de manœuvre, mécanismes de régulation, seuils de retrait

Dans les organisations réelles, les décisions ne se prennent jamais dans l’absolu ; elles se négocient, s’arbitrent, s’ajustent en fonction d’un ensemble de contraintes mouvantes, de rapports de force implicites et d’incertitudes systémiques. Appliquer cette lucidité au recours à l’astroturfing suppose de renoncer à l’idée d’un code de conduite universel, applicable à tous les contextes, et de reconnaître qu’une stratégie d’influence ne peut être évaluée qu’en fonction des dynamiques dans lesquelles elle s’inscrit. Toute tentative de normer de façon rigide l’usage de leviers d’influence indirecte risque soit de les neutraliser prématurément, soit de créer une illusion de maîtrise qui ne résiste pas aux logiques réelles du terrain. C’est pourquoi il ne s’agit pas ici d’instaurer une éthique procédurale au sens classique du terme, mais de construire un dispositif de régulation contextuelle, fondé sur l’observation des tensions internes, la lecture des signaux faibles, et la capacité à piloter une pratique sensible dans le temps.

L’approche de Michel Crozier, dans sa sociologie des systèmes d’action organisés, nous enseigne que ce ne sont pas les règles formelles qui permettent de gouverner une situation incertaine, mais les marges d’autonomie, les zones d’ajustement informel et la capacité des acteurs à interpréter des signaux instables pour maintenir l’équilibre global du système. Transposée à notre sujet, cette perspective implique que le recours à l’astroturfing ne doit jamais être pensé comme un module isolé ou une technique prédéfinie, mais comme une séquence évolutive, qui doit faire l’objet d’un suivi continu et d’un arbitrage distribué. Ce n’est donc pas une procédure qu’il faut édicter, mais un cadre souple de régulation, qui articule intention stratégique, observation de terrain, et capacité à infléchir le dispositif en cours d’usage.

Ce cadre repose d’abord sur la définition de points d’attention préalables, conçus non comme des filtres éliminatoires, mais comme des inducteurs de réflexion stratégique. Parmi eux : la cohérence avec la posture publique de l’organisation, la lisibilité de l’objectif poursuivi, la nature des publics ciblés, mais aussi la possibilité concrète de retirer, de corriger ou de réorienter le dispositif si les conditions venaient à évoluer. Ce travail, pour être utile, ne doit pas figer l’action dans un modèle normatif ; il doit au contraire permettre de préparer la marge de manœuvre, d’en évaluer les risques, et d’anticiper les points de fragilité à surveiller en temps réel.

À ce premier niveau s’ajoute une exigence d’observation active des signaux de bascule. Une opération d’influence indirecte devient dangereuse non quand elle échoue, mais quand elle échappe à ceux qui l’ont initiée : montée en intensité non maîtrisée, polarisation involontaire, rejet symbolique inattendu, ou encore contradiction émergente avec d’autres prises de position publiques. Ces signaux ne se laissent pas capter par des indicateurs formels ; ils doivent être interprétés dans leur contexte, à la lumière d’un pilotage sensible, attentif aux réactions faibles, aux ruptures narratives, aux effets de bord. Dans l’approche de Crozier, ce sont précisément ces zones d’incertitude — là où le contrôle est impossible, mais où la lecture reste possible — qui constituent le cœur du pouvoir d’ajustement stratégique.

Enfin, il faut savoir, dans certaines situations, activer un seuil de retrait, non comme une sanction ou un désaveu, mais comme une forme de maîtrise avancée de l’action. Décider d’interrompre ou de ralentir un dispositif ne signifie pas qu’il était illégitime ou mal conçu ; cela peut traduire, au contraire, une capacité à réagir à temps, à préserver la cohérence d’ensemble, à éviter une montée en contradiction dommageable. Dans une perspective crozierienne, il ne s’agit pas d’instaurer une règle de sortie rigide, mais d’instituer des marges de réversibilité, connues à l’avance, intégrées aux logiques de mise en œuvre, et activables selon la lecture dynamique de la situation.

Adopter une telle régulation de l’astroturfing ne revient donc pas à l’encadrer de manière défensive ou anxieuse, mais à le gouverner en tant que pratique évolutive, située, non linéaire, qui ne peut être pilotée que par des acteurs capables de combiner lucidité stratégique et sens des équilibres internes. Cette posture ne moralise pas l’action ; elle l’assume comme une responsabilité située, dans un système où le pouvoir s’exerce par l’interprétation et la maîtrise des zones d’incertitude. C’est en cela que cette régulation devient, en pratique, une forme d’éthique, non pas parce qu’elle repose sur des principes abstraits, mais parce qu’elle institutionnalise la réflexivité.

Gouverner une pratique aussi sensible que l’astroturfing ne consiste pas à la moraliser de l’extérieur, mais à en piloter les usages dans le temps, à partir de tensions observées, de points d’inflexion anticipés, et de mécanismes internes de correction. Ce travail n’a de sens que s’il s’inscrit dans une vision cohérente de ce que l’organisation cherche à incarner : une capacité à influencer sans dissimuler entièrement, à ajuster sans se désavouer, à agir sans perdre le contrôle symbolique. Or, dans un environnement saturé de récits concurrents et de dénonciations potentielles, il ne suffit plus de bien faire ; encore faut-il savoir à quelles conditions on peut le faire comprendre, voire le faire accepter. Il devient donc stratégique de rendre lisible une posture, non pas dans le détail des techniques mobilisées, mais dans la rationalité d’ensemble qui guide l’usage de certains leviers. C’est à cette articulation entre influence assumée, discrétion maintenue et lisibilité maîtrisée que se consacre désormais la dernière étape de notre réflexion.

3 – Assumer publiquement une doctrine discrète : pédagogie sélective, discours de la responsabilité, ethos de l’influence

Une stratégie d’influence qui mobilise des leviers indirects, à commencer par l’astroturfing, ne peut prétendre à une pleine légitimité si elle reste entièrement inavouable. L’idée selon laquelle certaines pratiques seraient efficaces tant qu’elles restent invisibles, mais inacceptables dès qu’elles sont nommées, ne tient plus dans un environnement où les processus de dénonciation, de détection et de requalification symbolique sont devenus systémiques. À l’inverse, une transparence totale sur les dispositifs employés serait non seulement naïve, mais contradictoire avec les logiques mêmes de la communication d’influence, qui repose en partie sur le travail de cadrage, de distance, de mise en scène du spontané. C’est entre ces deux extrêmes (l’aveu désarmant et l’opacité coupable) que se dessine une troisième voie : celle d’un discours maîtrisé sur la posture d’influence, qui assume une doctrine sans en détailler les mécanismes, et qui rend possible une forme de responsabilité sans exposition brute. Cette tension dialectique fait écho à ce que Ricœur nomme la « médiation imparfaite » dans sa philosophie herméneutique : une forme de dévoilement qui n’annule ni la distance critique ni l’implication interprétative, mais en fait les conditions d’une compréhension juste. L’interprétation ne relève ni de la transparence absolue ni de l’opacité définitive, mais d’un travail d’élucidation progressive qui préserve une part d’énigme, tout en rendant possible l’accord sur le sens.

Cette posture suppose, d’abord, de définir une ligne narrative sur l’usage des leviers d’influence indirecte, non comme une série de techniques, mais comme l’expression d’un positionnement stratégique cohérent avec la mission, les valeurs et le contexte d’intervention de l’organisation. Il s’agit moins de parler de ce que l’on fait que de faire comprendre pourquoi on le fait ainsi : pour équilibrer un espace médiatique biaisé, pour faire entendre des voix minorées, pour agir dans des zones où l’expression directe est structurellement disqualifiée. En ce sens, le discours ne porte pas sur la tactique, mais sur la philosophie de l’engagement : il vise à rendre lisible une attitude, un ethos, un rapport au débat public. Cette forme d’énonciation n’est ni justification défensive ni revendication frontale ; elle relève d’une pédagogie sélective, qui choisit ce qu’elle dit, à qui, et dans quelles circonstances, en fonction de la maturité des publics et de la sensibilité du moment. Nous retrouvons ici, retravaillée par Ricœur à la croisée des sciences humaines et de la philosophie, la distinction entre explication et compréhension : l’organisation ne cherche pas tant à expliquer ses mécanismes d’influence (au sens causal) qu’à faire comprendre son horizon de sens, sa visée éthique dans un monde saturé d’interprétations concurrentes.

Une telle posture repose sur l’idée que la légitimité ne se construit pas uniquement par la conformité à des normes abstraites, mais par la capacité à rendre ses actions intelligibles, discutables, et ajustables en contexte. C’est précisément ce que la sociologie des régimes de justification (notamment dans les travaux de Luc Boltanski, particulièrement son livre co-écrit avec Laurent Thévenot, De la justification) a mis en lumière : l’éthique ne s’impose pas comme un code unique, mais se construit dans les épreuves, à travers des dispositifs argumentatifs situés, en dialogue avec des attentes sociales, des enjeux politiques, et des configurations de pouvoir évolutives. Cette approche rejoint fondamentalement la « petite éthique » de Ricœur, qui articule trois dimensions : la visée de la vie bonne (téléologie), avec et pour autrui (sollicitude), dans des institutions justes (déontologie). L’organisation influente doit ainsi penser son action non comme l’application d’une norme universelle de transparence, mais comme un engagement responsable qui tient compte à la fois de sa finalité propre, de sa relation aux publics touchés, et du cadre institutionnel dans lequel elle opère. C’est pourquoi une doctrine d’influence ne peut être univoque ou figée ; elle doit rester interprétable, contextualisée, et capable de se reformuler selon les circonstances, sans perdre pour autant sa cohérence interne.

Dans ce cadre, l’ethos de l’influence que peut adopter une organisation ne repose ni sur la transparence intégrale ni sur le mutisme stratégique, mais sur une capacité à incarner un certain style de relation à la parole, à la responsabilité, à la prise de position dans l’espace public. Cela passe par des gestes discrets : des éléments de langage mesurés, une présence assumée dans certaines controverses, des signes de cohérence entre les actes visibles et les valeurs affichées. Cela passe aussi, parfois, par une forme d’ambiguïté maîtrisée, qui ne vise pas à dissimuler, mais à maintenir un espace d’interprétation ouvert, capable de protéger la stratégie tout en permettant, si besoin, une revendication différée. Cette approche fait écho à la notion ricoeurienne d’identité narrative, où l’identité n’est jamais une donnée fixe mais se construit dans un récit qui intègre permanence et changement, mêmeté et ipséité. L’organisation construit ainsi son identité éthique non pas comme un bloc monolithique de principes, mais comme une capacité à se raconter de façon cohérente à travers le temps et les épreuves. Loin de fragiliser l’organisation, cette posture peut au contraire renforcer sa robustesse narrative : elle montre qu’il est possible d’exercer une influence, y compris indirecte, tout en respectant les conditions d’un agir responsable.

En définitive, assumer une doctrine discrète, c’est accepter de parler non pas de tout, mais de ce qui compte, et surtout de ce qui peut être justifié. C’est poser les bases d’une relation au public fondée sur la cohérence plus que sur l’aveu, sur la lucidité plus que sur la confession, sur l’engagement réfléchi plus que sur l’adhésion proclamée. Cette approche résonne avec la conception ricoeurienne de l’attestation, qui n’est ni certitude épistémique ni proclamation dogmatique, mais témoignage engagé et vulnérable d’une conviction vécue, ouverte à la contestation mais ancrée dans une promesse tenue. C’est là que se joue, aujourd’hui, l’espace d’une éthique exigeante de la communication d’influence : non pas dans la transparence absolue, mais dans la qualité des justifications que l’on est prêt à produire lorsque vient le temps de répondre.

Assumer l’usage de l’astroturfing dans une stratégie contemporaine d’influence ne signifie ni le banaliser, ni le glorifier, mais apprendre à en piloter la logique dans toute sa complexité : celle d’un levier puissant, ambivalent, exposé à des requalifications permanentes, mais dont l’efficacité peut être mise au service d’une intention lisible et d’un positionnement cohérent. Dans la perspective de l’herméneutique critique de Ricœur, cela implique d’accepter le « conflit des interprétations » inhérent à toute action dans l’espace public : une même stratégie pouvant être lue comme manipulation ou comme rééquilibrage légitime selon les positions des acteurs. Ce que nous avons proposé ici n’est ni une morale ni une méthodologie close, mais une grille de vigilance pragmatique, fondée sur des critères contextuels, des mécanismes d’ajustement, et une capacité à rendre compte, en interne comme en externe, des raisons qui président à son activation. Car dans les environnements instables où l’influence se joue désormais, la maturité d’une organisation ne se mesure plus seulement à sa transparence ou à sa rigueur, mais à sa faculté de conjuguer finesse d’exécution, robustesse narrative et gouvernance réfléchie de ses zones d’ombre.

Conclusion générale

Longtemps perçu comme une dérive manipulatoire ou une pratique marginale, l’astroturfing mérite aujourd’hui d’être repensé avec rigueur, dans toute la complexité stratégique que permettent les outils numériques contemporains et les modulations offertes par l’intelligence artificielle. Ce n’est pas tant l’usage lui-même qui pose problème, que l’absence de cadre, de justification et de pilotage. Entre les excès d’opacité et les injonctions irréalistes à la transparence totale, une troisième voie s’esquisse : celle d’un usage assumé, régulé, et intégré à une architecture d’influence cohérente.

Cela suppose de l’expertise, mais aussi une posture : savoir lire les rapports de force, calibrer les gestes d’activation, construire une mémoire organisationnelle, et tenir un discours intelligible sur les raisons de ses choix. Il ne s’agit pas de promouvoir l’astroturfing, ni de l’ériger en méthode centrale, mais de reconnaître que dans certains contextes exceptionnels (marqués par une asymétrie informationnelle, une saturation médiatique ou une invisibilisation stratégique), ce levier peut faire l’objet d’un encadrement strict plutôt que d’un bannissement automatique.

À ce titre, il est impératif de rappeler que l’astroturfing reste une pratique hautement sensible, exposée à des risques juridiques, réputationnels et éthiques. En Europe, il peut notamment tomber sous le coup du règlement sur les services numériques (DSA) ou de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, notamment lorsqu’il dissimule une intention marchande sous une apparence d’expression spontanée. Le recours à des spécialistes du droit, à l’image de ceux mobilisés par la CNIL sur les enjeux de manipulation algorithmique, constitue donc un prérequis pour toute organisation souhaitant envisager ce type de dispositif sans fragiliser sa légitimité.

En définitive, ce que cet article propose n’est ni une morale, ni une méthode figée, mais une grille de vigilance pragmatique, fondée sur des critères contextuels, des mécanismes d’ajustement, et une capacité à rendre compte, en interne comme en externe, des raisons qui président à l’activation (ou au refus) de certains leviers. Dans les environnements instables où l’influence se joue désormais, la maturité d’une organisation ne se mesure plus seulement à sa transparence ou à sa rigueur, mais à sa faculté de conjuguer finesse d’exécution, robustesse narrative et gouvernance réfléchie de ses zones d’ombre.

Pour aller plus loin

Si vous souhaitez explorer ces sujets plus en profondeur (qu’il s’agisse d’un accompagnement en communication d’influence, de stratégie digitale ou de repositionnement marketing), Richard Bulan vous propose un premier échange confidentiel pour clarifier vos besoins. Il vous suffit de remplir le formulaire disponible au bas de cette page.

Et si cet article vous a semblé utile ou stimulant, partagez-le autour de vous : vos relais sont la première forme d’influence.